伪柏拉图文集 岳海湧(省委党校)

该成果是由译者主持的国家一般课题《伪柏拉图作品研究》的阶段性成果之一;译者将古希腊学术史上一些未知名作者的作品由于归属错误或因摸拟柏拉图作品而使人们误以为它们出于柏拉图,以及一些疑似或存在争议的柏拉图的作品归并起来并起名为《伪柏拉图文集》,其中不乏上乘之作。《伪柏拉图文集》主题范围广泛,涉及哲学、政治、法律、宗教、伦理、教育、文学诗歌、书信等。《伪柏拉图文集》由译者据古希腊本文译出,并参考了权威的德文、英文和法文版,值得对柏拉图和古希腊哲学感兴趣的读者一阅。

该成果是由译者主持的国家一般课题《伪柏拉图作品研究》的阶段性成果之一;译者将古希腊学术史上一些未知名作者的作品由于归属错误或因摸拟柏拉图作品而使人们误以为它们出于柏拉图,以及一些疑似或存在争议的柏拉图的作品归并起来并起名为《伪柏拉图文集》,其中不乏上乘之作。《伪柏拉图文集》主题范围广泛,涉及哲学、政治、法律、宗教、伦理、教育、文学诗歌、书信等。《伪柏拉图文集》由译者据古希腊本文译出,并参考了权威的德文、英文和法文版,值得对柏拉图和古希腊哲学感兴趣的读者一阅。

将伪柏拉图作品翻译成中文不失为我国学术界对伪柏拉图作品感兴趣的读者从不同角度观看柏拉图提供了可阅读的第一手资料。这也在一定程度上填补了翻译伪柏拉图作品的一些空白,或者说,对于它们的全文翻译开启了古希腊文献资料中不为人们看重的一个方面,这不仅对研究柏拉图和希腊哲学史具有重要意义,而且对于全面认识和评价柏拉图及其学派也有一定的意义。

儒家思想及其现代化 李晓春(兰州大学)

该成果关注传统文化的继承和发展问题,将研究重点放置到儒家思想现代化问题的研究上。该论著认为,中国古代社会以血缘家族为基础,具有熟人熟事的社会特点;而与熟人熟事的社会特点相适应,中国古代社会发展出了以道为核心的思想系统。但是随着中国进入现代社会,传统社会熟人熟事的特点逐渐弱化,中国的道文化也面临着诸多挑战。本论著从中国古代的人文精神、思维方式、本体论、认识论、语言、心性论、道德修养等诸方面的变革入手,力图探索出一些可能使中国古代儒家思想走进现代生活的有效路径。

该成果关注传统文化的继承和发展问题,将研究重点放置到儒家思想现代化问题的研究上。该论著认为,中国古代社会以血缘家族为基础,具有熟人熟事的社会特点;而与熟人熟事的社会特点相适应,中国古代社会发展出了以道为核心的思想系统。但是随着中国进入现代社会,传统社会熟人熟事的特点逐渐弱化,中国的道文化也面临着诸多挑战。本论著从中国古代的人文精神、思维方式、本体论、认识论、语言、心性论、道德修养等诸方面的变革入手,力图探索出一些可能使中国古代儒家思想走进现代生活的有效路径。

该成果的新结论主要有五个方面:1.古代儒家伦理以私德为主,而在现代社会,要形成以公德为主,私德为辅的新的格局。2.中国古代思维方式是以法象思维为特点的思维方式,法象思维在中国哲学发展的后期发展为体用论和理一分殊,中国古代思维方式是法象思维、体用论和理一分殊三位一体的思维方式。3.儒家心性结构(以王阳明为代表)应在意之所在为物的向度上,再加上物指向人的向度,从而使中国传统文化显现出物的规则的向度。4.作者提出了两种物的世界的理论,一种是自然物的世界,一种是逻辑物的世界。5.作者提出了儒家思想的“意义本体”的问题。

构建人类命运共同体的历史性研究 马俊峰、马乔恩(西北师范大学)

该成果深入挖掘、深刻阐释了人类命运共同体理念的历史背景、生成逻辑、哲学基础和实践路径,对人类命运共同体的历史唯物主义意蕴进行了哲学层面的阐发。

该成果深入挖掘、深刻阐释了人类命运共同体理念的历史背景、生成逻辑、哲学基础和实践路径,对人类命运共同体的历史唯物主义意蕴进行了哲学层面的阐发。

该成果的篇章结构如下:第一章围绕构建人类命运共同体这一主题,详细讨论了共同体概念的产生、发展、演变、价值等,为构建人类命运共同体奠定了坚实的理论基础。第二章、第三章对人类命运共同体的思想渊源、具体内涵、话语体系的形成过程、内在逻辑展开了详细分析。第四章讨论了全球治理背景下人类所面临的困境与人类命运共同体给出的方案。第五章总结了人类命运共同体对中国乃至世界的重要意义。第六章从分工、交往、世界历史、真正的共同体这四个角度,对人类命运共同体的历史唯物主义意蕴进行哲学探究,从而明确了人类命运共同体是外交政策,更是人类走向自由人联合体的必经之路。

该成果的基本观点:人类命运共同体理论作为新时代中国特色社会主义理论的重要组成部分,作为马克思主义理论的重要突破和创新,它继承和发展了马克思关于世界历史的理论,并实现了对以往共同体理论的历史辩证法的超越。构建人类命运共同体的历史性意义在于,它不仅是应对世界问题的中国实践,也是马克思主义中国化的最新理论成果,更是马克思历史辩证法在共同体理论中的一次成功应用。

丝绸之路经济带建设与中国西北段产业发展研究

郭爱君 、龚霄侠、毛锦凰、范巧(兰州大学)

该成果深度结合了丝绸之路经济带建设的推进实践和发展现实,提出了丝绸之路经济带建设背景下中国西北段产业结构调整与空间布局的基本原则和亟待处理的若干关系,阐释了中国西北段产业结构调整的原则和思路、产业发展的区域定位和路径选择等重要问题。

该成果深度结合了丝绸之路经济带建设的推进实践和发展现实,提出了丝绸之路经济带建设背景下中国西北段产业结构调整与空间布局的基本原则和亟待处理的若干关系,阐释了中国西北段产业结构调整的原则和思路、产业发展的区域定位和路径选择等重要问题。

该成果以产业经济学、区域经济学等理论为指导,全面地考虑了中国东部段和中亚段的产业发展情况,从全球产业链深度融合、经济带和国内区域产业协同发展等视角提出了中国西北段产业结构调整与空间布局的战略思路与发展路径,通过中国西北段的战略通道,深化国际产能合作,带动我国装备、技术、标准、服务走出去,实现优势互补,加强教育、文化、旅游等领域交流合作,同奏合作共赢新乐章,使中国西北段成为丝绸之路经济带崛起的重要支撑。很好地弥补了对丝绸之路经济带建设中特定阶段和特定区段产业发展的系统性研究,为推动区域经济学、产业经济学在丝绸之路经济带建设中的应用性研究做出重要的理论贡献。

西北地区反贫困战略与政策研究 张永丽、耿小娟(西北师范大学)

该成果以马克思主义认识论为指导,以马克思贫困与反贫困理论、新时代中国特色社会主义理论、结构变迁理论等为理论支撑,以西北地区反贫困路径为实践支撑,运用逻辑演绎、归纳总结、实证分析等研究方法,考察了中国反贫困政策形成与演进的实践基础、理论遵循与发展脉络,揭示了中国反贫困政策与反贫困实践相辅相成、相互促进、共同发展的机理,科学回答了中国反贫困政策的科学性、系统性、实践性,提出了新时代巩固脱贫成果、实现可持续脱贫的长效机制。

该成果的主要研究结论如下:西北地区农村经济持续快速发展与经济社会结构转型对农村减贫产生了重大影响,与政府持续的减贫行动共同推动了农村贫困性质的根本性转变;劳动力流动与农村资源优化配置、扶贫产业发展是实现农户增收和可持续脱贫的主要渠道;教育发展、健康扶贫与人力资本投资是阻断贫困代际传递的主要途径;社会网络与社会资本投资对贫困人口可持续脱贫的影响越来越大,是进一步消除相对贫困的重要举措;新时代巩固拓展脱贫成果、解决相对贫困的长效机制,需要从全面提升区域发展能力、统筹城乡发展全面促进乡村振兴、激发贫困人口内生动力、完善社会保障体系等方面,构建保障性与开发性相结合的政策体系。

基于社会核算矩阵(SAM)的宏观统计数据质量问题研究

党玮等(兰州交通大学)

该成果综合利用国民经济核算方法、现代统计推断与计量分析技术、系统分析法、比较分析法等研究方法,从国民经济核算模式或核算框架入手,基于社会核算矩阵(Social Accounting Matrix,简称SAM),从基础理论和方法、实证分析及提高统计数据质量对策三个方面对我国统计宏观数据质量问题进行研究。

成果主要观点为:一是从系统的观点出发,把经济数据视为经济系统这个多维空间中的点,运用SAM矩阵表式结构蕴含的收入与支出平衡,即行和(总收入)与列和(总支出)相等的内在机理对宏观统计数据质量进行评估;二是SAM与国民经济账户建立在共同的核算框架之上,SAM账户序列将分散的国民经济账户汇总、整合到一起,数据之间的不一致性和可能存在的问题就很容易显现出来;三是从SAM编制的技术角度来看,SAM的编制过程也是数据的搜集、梳理和整合的过程,宏观经济重要统计指标之间的关系在SAM账户平衡中能得到体现。

成果得出的新结论为:基于SAM提出了宏观统计数据质量准确性评估问题;提出了在国民经济核算资料与SAM账户数据转化中评估宏观统计数据质量;SAM的编制过程也是宏观统计数据质量评估过程;构建了等量核算和账户平衡统计数据质量评估指标体系;我国宏观经济统计数据准确性及可信度较高。

地方新型智库建设理论与实践

辛刚国(陇东学院)、陈新专(甘肃社会主义学院)

该成果以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中共中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,通过十章三十四节内容全面论述了地方新型智库建设的功能、意义、原则、成就、经验、模式及规律。有效把握智库研究与学术研究的辩证关系,通过“三个注重”:“注重学习借鉴国外智库的先进经验”“注重理论与实践的深度融合,力求避免单纯理论空对空地阐释”“注重结合案例,在研究中体现系统的原则、务实的原则、可操作性的原则”,为地方智库健康长远发展提供有效的建议和好的发展思路。对地方新型智库的考核评价、智库影响公共政策的途径方式等问题见解独到深刻。认为地方新型智库应特别强化问题导向、应用导向,致力于研究地方经济社会发展的重大战略问题;致力于前瞻性、针对性地提出地方发展热点难点问题的解决思路;致力于推动地方发展战略上升为国家战略,在政策研究、决策评估、政策解读方面充分发挥作用,为地方党委政府决策提供具有可操作性和借鉴意义的对策建议。努力建成地方党委政府用得上、信得过、离不开的重要“思想库”“智囊团”。是一部既有理论指导意义又有实践参考价值的能为高质量、高水准地方智库建设提供更多的指导借鉴的力作。

该成果以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中共中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,通过十章三十四节内容全面论述了地方新型智库建设的功能、意义、原则、成就、经验、模式及规律。有效把握智库研究与学术研究的辩证关系,通过“三个注重”:“注重学习借鉴国外智库的先进经验”“注重理论与实践的深度融合,力求避免单纯理论空对空地阐释”“注重结合案例,在研究中体现系统的原则、务实的原则、可操作性的原则”,为地方智库健康长远发展提供有效的建议和好的发展思路。对地方新型智库的考核评价、智库影响公共政策的途径方式等问题见解独到深刻。认为地方新型智库应特别强化问题导向、应用导向,致力于研究地方经济社会发展的重大战略问题;致力于前瞻性、针对性地提出地方发展热点难点问题的解决思路;致力于推动地方发展战略上升为国家战略,在政策研究、决策评估、政策解读方面充分发挥作用,为地方党委政府决策提供具有可操作性和借鉴意义的对策建议。努力建成地方党委政府用得上、信得过、离不开的重要“思想库”“智囊团”。是一部既有理论指导意义又有实践参考价值的能为高质量、高水准地方智库建设提供更多的指导借鉴的力作。

〔乾隆〕《甘肃通志》 [清]许容监修 李迪等撰

刘光华等点校整理(甘肃省地方史志办公室)

《甘肃通志》从雍正七年开始编纂,到雍正十三年正月完稿,历时六年。又用了一年余雕刻刷印装订成册,由总督、巡抚审定通过后,于乾隆元年九月进呈朝廷。

《甘肃通志》从雍正七年开始编纂,到雍正十三年正月完稿,历时六年。又用了一年余雕刻刷印装订成册,由总督、巡抚审定通过后,于乾隆元年九月进呈朝廷。

《甘肃通志》现存8个版本,它们是:1.乾隆元年甘肃原刻本,2.刻补本,3.进呈本,4.抄刻合一本,5.杂配刻抄本,6.文津阁本,7.文渊阁本,8.文溯阁本。我们点校整理的底本,采用的是抄刻合本,就是通常说哈佛大学哈佛燕京学社藏本。

《甘肃通志》的优点概括说来有下面三点。第一,是第一部甘肃全省的地方史志,具有首创之功。从史料的搜集、整理、考校到具体的编纂,都是编纂者白手起家,都是编纂者在日夜辛劳中发挥积极性而完成的。第二,资料丰富,应收尽收。它的资料丰富有目共睹:“虽据旧时全陕《志》为蓝本,而考核订正,增加者什几六七,与旧志颇有不同。”第三,是分类精到,涵盖广泛。与《陕西通志》类目相比,有25个完全相同。但也有不同,如《甘肃通志》中的蠲恤、忠节、孝义、隐逸、流寓、仙释、方技、列女、杂记等诸类,是从“边徼之地”的实际出发,反映了甘肃历史人文的特点,体现了《甘肃通志》以“详忠孝节义以风世厉俗”的宗旨。再如“杂记”类“僭伪”一目,罗列了甘肃自西汉末以来边地割据者、诸民族首领的传记,就是从各自地的出发特点设计的。第四,它编纂于清雍正年间,其时明代资料并未系统整理,满洲入关也已经80余年,编纂者广泛搜集了明清之际期李自成起事、王辅臣之乱的资料,以及当时宁夏府管辖的今宁夏、西宁府管辖的今青海东部和甘肃巡抚兼辖的今新疆直至帕米尔地区丰富的政治、经济、文化资料,具有极高的学术价值。第五,编修者还在收集调查资料的基础上,结合自己对资料的分析理解,做了一些历史与地理方面的考据工作。等等。

中国——哈萨克斯坦友好关系发展史

中方主编:王福生 、陈富荣、马廷旭(省社科院)

该成果是“中国与丝绸之路沿线国家友好关系史丛书”项目之一,是在“一带一路”倡议的大背景下,中国智库与丝绸之路沿线国家智库联合实施的一个国际合作项目。

该成果的立意和书写主题,是展现中哈两国在丝绸之路上2000多年的友好历史,推进“一带一路”和“光明之路”背景下的宽广未来。在内容上坚持尊重历史,撷取和聚焦双边关系史中友好往来的历史事件、历史人物、历史故事,力避学术上尚无定论或尚存争议的问题。在历史资料的应用上,双方本着平等和相互尊重的原则,平实叙事,准确呈现,通俗生动,力避史料中偏向性的文字表述,力求讲好丝绸之路上两国人民之间友好的历史故事。全书的基本框架为五部分:古代时期、中古时期、近代时期、现代时期、中哈友好新时代。基本的书写体例是以时间为主线,串联重大历史事件、重要历史人物和故事。

该成果旨在开创中国智库与丝绸之路国家智库合作编写一本双方认同的友好关系史的经典范例,有助于推动中哈双方达成共同的历史认知,实现“民心相通”。因此,本书不仅具有学术价值,也极具历史价值和政治象征意义。

汉化与胡化:汉唐时期河西的民族融合 高荣、贾小军、濮仲远(河西学院)

该成果在借鉴学界研究基础上,运用传世文献、出土文献与考古资料相结合的“三重证据法”,将微观考证与宏观考察相结合,全面展示汉唐时期河西多元民族特征及民族交流融合。

河西是多民族地区。汉唐时期是我国统一多民族国家发展史上极为重要的阶段,也是河西民族融合的重要时期,河西宜农宜牧的自然环境为各民族生产生活创造了条件,大规模的人口流动促进了各族间的交流融合。因各民族经济社会发展水平与人口分布不平衡,民族交流融合的主体也不尽相同,不论是少数民族融合于汉族,或汉族融合于少数民族及少数民族间相互融合,都是在与他民族交往交流中不断汲取营养。不仅少数民族获得汉族文化上的帮助和提升,汉族也从其他民族文化中获取养分。在长期的交往交流中,各民族互通有无、取长补短,相互影响、相互促进,民族差异逐渐缩小淡化,共同点和一致性不断增多,进而形成文化上的交融荟萃。正是在广泛借鉴吸收各民族优秀文化因素基础上,创造了丰富多彩、特色鲜明的河西文化,进而形成了河西的多元民族结构,并在中华民族“多元一体”文化格局中扮演了重要角色。因此,河西民族融合的核心是文化上的取长补短。

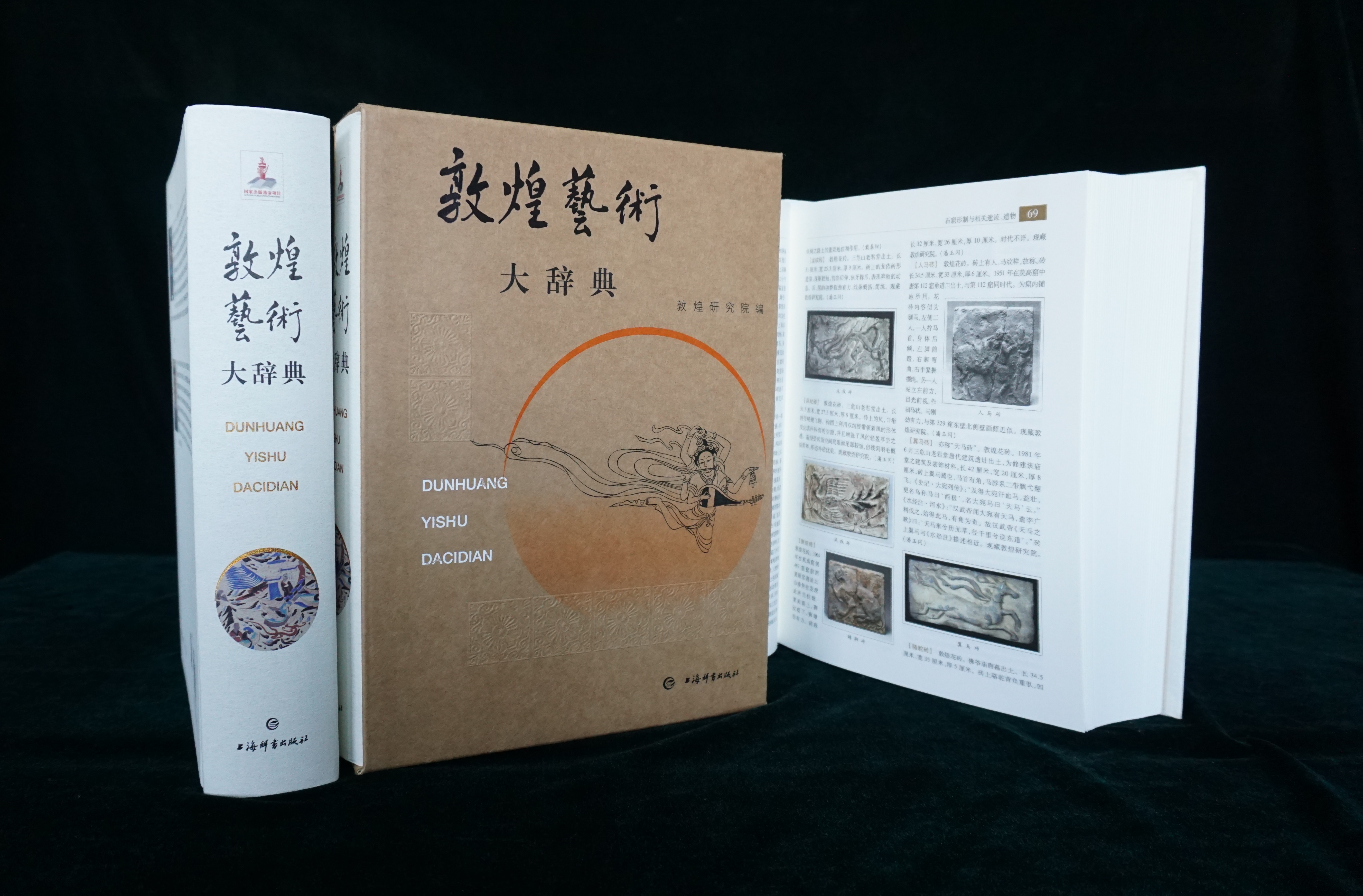

敦煌艺术大辞典(工具书) 敦煌研究院编 主编:樊锦诗

该成果是第一部专门关于敦煌石窟与艺术相关内容的大型工具书。按照类别进行编排,分为总论,石窟建筑与前遗迹,出土文物,各时代艺术·代表窟,彩塑,尊像画、说法图,本生、因缘、佛传故事画,经变画,密教图像,佛教史迹画·瑞像图,飞天、神仙,供养人像及题记,民俗与生活画,音乐·舞蹈,建筑画,山水画、动物画,装饰图案,壁画技法,古代科技,藏经洞出土艺术品,书法·印章,石窟保护,著作,人物等24个类别,2900多个辞条,同时配有高质量的重要插图和线描图,大部分是彩色图片,图文并茂地表现敦煌艺术的重要概念和内容,全面展示敦煌艺术的研究成果。

该成果是第一部专门关于敦煌石窟与艺术相关内容的大型工具书。按照类别进行编排,分为总论,石窟建筑与前遗迹,出土文物,各时代艺术·代表窟,彩塑,尊像画、说法图,本生、因缘、佛传故事画,经变画,密教图像,佛教史迹画·瑞像图,飞天、神仙,供养人像及题记,民俗与生活画,音乐·舞蹈,建筑画,山水画、动物画,装饰图案,壁画技法,古代科技,藏经洞出土艺术品,书法·印章,石窟保护,著作,人物等24个类别,2900多个辞条,同时配有高质量的重要插图和线描图,大部分是彩色图片,图文并茂地表现敦煌艺术的重要概念和内容,全面展示敦煌艺术的研究成果。

该成果是一部凝结了众多专家学者集体智慧结晶的辞书著作。本书对敦煌石窟艺术涉及的重要概念和内容作出了权威性的简释,让读者能够快速地对敦煌石窟艺术有一个较为全面、准确的认识和了解;书中汇集了全国研究敦煌艺术的众多专家学者的最新研究成果,纠正了过去关于经变画、佛教史迹、传统神话、音乐舞蹈等石窟艺术内容上的错误认识。书中大量精美的敦煌石窟艺术图片,有助于更好地了解和研究敦煌艺术。可以说此书是一部既可以全面查阅、又可以欣赏敦煌石窟及其相关艺术的辞书著作。

敦煌碑铭赞辑释(增订本) 郑炳林(兰州大学)、郑怡楠(故宫博物院)

该成果收集了敦煌写本碑文、墓志铭、邈真赞、功德记等研究敦煌及晚唐五代宋初西北地区历史的重要文献计216篇,吸收大量新公布的敦煌文献和绢画题记,总字数达到120多万。集文献整理与研究为一体,结合传世典籍、敦煌文书等,对碑铭赞中所涉及到的人物、事件、典故等作详尽注释,从而解决唐五代敦煌归义军史及敦煌石窟营建史等研究中的诸多问题。

该成果收集了敦煌写本碑文、墓志铭、邈真赞、功德记等研究敦煌及晚唐五代宋初西北地区历史的重要文献计216篇,吸收大量新公布的敦煌文献和绢画题记,总字数达到120多万。集文献整理与研究为一体,结合传世典籍、敦煌文书等,对碑铭赞中所涉及到的人物、事件、典故等作详尽注释,从而解决唐五代敦煌归义军史及敦煌石窟营建史等研究中的诸多问题。

该成果分为上中下三册,是目前收录敦煌碑铭赞最全面、最系统的著作。除敦煌文书中的记载以外,还将抄写于敦煌石窟壁画及藏经洞出土艺术品上的功德记也悉数收录。内容上,文书排列遵循卷号顺序,同时兼顾文书间的联系。校释方式主要以敦煌文书补充碑铭赞的内容,利于读者整体把握敦煌文书特别是敦煌史地材料,饶宗颐称此研究有类于《元史本证》。该成果相对于旧版《敦煌碑铭赞辑释》,内容更为丰富、校订更为精良,基本每篇都附有清晰图版,方便学界使用。

该成果的主要特色为:搜罗全面、校录精良、释义准确,既有新材料的发现,也有对旧材料的重新解读。对于研究晚唐五代宋初敦煌历史、西北史地、敦煌石窟艺术等具有重要价值,是一部具有里程碑式的学术著作,也是从事敦煌学研究必备的参考文献。

教师实践知识与教师教学决策的互动关系研究 杨鑫(西北师范大学)

该成果将知行关系的讨论放置在教师教育研究场域,悬置知易行难、知先行重、知行相依等关于知行关系的讨论,直面不管在何种知行观中,教师“知”与教师“行”之间究竟是如何实现相互转化这一核心问题。

该成果关注教师“知”的核心教师实践知识与教师“行”的典范教师教学决策之间的互动关系探究。在大量文献梳理的基础上,提出了教师实践知识与教师教学决策之间互动关系分析框架图,并采用质性研究思路、个案研究策略,通过深度访谈、参与式观察、文本分析等研究数据,建构出教师实践知识与教师教学决策的互动关系分析框架图。该分析框架图对教师实践知识与教师教学决策之间的相互转化过程进行了详细的分析与探究,并提出行动中的反思、与反思中的行动是教师实践知识与教师教学决策之间实现相互转化的桥梁。这一研究结论也丰富了教师“知”与教师“行”关系的理解,即我们不能简单地将知行关系简化为二元的理论与实践之间的关系,而应该从理论、行动-反思、实践三元辩证关系去考量。

该成果研究发现教师实践知识主要来源于教师亲身参与的教学决策经验与教师没有亲身参与的教学决策经验。模仿是新手教师生成、积累教师实践知识的主要途径。在此基础上的教学反思是教师完善、更新教师实践知识的主要动力。教师实践知识的五个不同组成成分在影响教学设计决策、教学互动决策、教学评价决策过程中发挥作用的权重不同。本研究发现教师实践知识与教师教学决策互动可以划分为三个阶段,且每个阶段表现出不同的互动特点。其中造成不同教师实践知识差异的原因是教师实践知识五个组成成分在质、量、组合形式等方面的差异。行动中反思、反思中行动是教师实践知识与教师教学决策之间形成良性互动关系的主要动力。

陇南金石校录(编著)

编纂:赵逵夫(西北师范大学)、崔阶(陇南继续教育学院)

该成果对陇南历代金石文献这一宝贵文化资源作了抢救性的挖掘整理工作,是一部体例谨严、非常值得重视的地方金石文献的集成之作。是书遵循陇南地区从上古开始逐步形成的由北向南的民族迁徙走向和文化传播过程,依次收录1949年以前陇南九个区县的金石文献。正文包括金石拓片或照片、金器铭文及碑碣摩崖三部分,拓片照片部分对陇南金石文献中或时代较早或书法艺术价值较高或历史文化意义重大的拓片照片择优选录;金器铭文部分收录陇南地区所出土青铜器、铁器等器物上铸刻的铭文;碑碣摩崖部分占全书近四分之三篇幅,收录是书出版以前陇南地区所发现的石刻文献。残碑断碣,有字必录,岁月迁延,文赖以存。

该成果对陇南历代金石文献这一宝贵文化资源作了抢救性的挖掘整理工作,是一部体例谨严、非常值得重视的地方金石文献的集成之作。是书遵循陇南地区从上古开始逐步形成的由北向南的民族迁徙走向和文化传播过程,依次收录1949年以前陇南九个区县的金石文献。正文包括金石拓片或照片、金器铭文及碑碣摩崖三部分,拓片照片部分对陇南金石文献中或时代较早或书法艺术价值较高或历史文化意义重大的拓片照片择优选录;金器铭文部分收录陇南地区所出土青铜器、铁器等器物上铸刻的铭文;碑碣摩崖部分占全书近四分之三篇幅,收录是书出版以前陇南地区所发现的石刻文献。残碑断碣,有字必录,岁月迁延,文赖以存。

全书遵循以现在区县划分系文献、以历史时代序先后的编纂体例,从空间、时间两个维度对陇南地区的金石文献予以准确定位与编录。从单篇金石文献收录来看,包括了篇名、作者、录文、说明、校记等部分,校记列版本异同,说明叙文献本末,是这部金石文献录编纂方面的显著特色。是书不仅极大地丰富了陇右金石文献的考订与著录,对于深入研究华夏文明及甘肃地方文化有极大的文献价值,更是深入研究陇蜀历史文化交流、茶马贸易等的第一手材料,也是一部能够经得起时间考验的地方金石文献集成之作。

高地情韵与绝域之音:中国当代西部散文论 王贵禄(天水师范学院)

该成果建构起了一套散文研究的方法,就是从题材形态、主题走向、历史形态、精神结构、风格样态、地域文化等角度切入,以观察中国当代西部散文,并取得了相应的成绩,这可以说是研究方法上的主要建树。此外,该成果对作为地域文学的中国当代西部散文从时间和空间两个维度的定位,是地域文学研究中切实可行的方法。

该成果包括 11 章内容,分为五个部分:第一部分澄清了西部散文研究中所面临的共性问题,包括“西部散文的命名、概念及边界”、“历史分野与时段特征”、“西部散文的创作模式”;第二部分从地域文化的视角,深入解读了西部散文中最典范的四种地域书写,包括“西部散文的陕北想象”、“西部散文的新疆想象”、“西部散文的藏域想象”、“席慕蓉散文的蒙地想象”;第三部分研讨了西部少数民族女作家的散文创作;第四部分对周涛和马丽华这两个最具代表性的西部作家的创作做了全面评析;第五部分提出了西部文学“为何入史”与“如何入史”的问题。附录部分,对中国当代西部散文作家做了简介。

该成果的基本观点为:根据西部散文的创作实际,可将其区分为五个历史阶段,即发轫期、探索期、深化期、兴盛期和分流期。西部散文主要呈现了三种创作模式,即“游历—文化再现式”、“体验—生命感悟式”和“追寻—精神还乡式”。作为一种地域性文学,西部散文必然要呈现特定地域的人文内涵,而“陕北想象”、“新疆想象”、“蒙地想象”和“藏域想象”是最具代表性的地域性书写。

广播影视产业支柱性转型发展研究 魏文楷(甘肃省广播电视总台)

该成果立题于我国广播影视文化产业重要发展战略,充分借鉴国际先进经验与优秀成果,紧密结合我国具体实际与现实状况,倾力破解制约发展的核心问题与根本障碍,提出了我国广播影视产业支柱性转型发展的愿景目标、总体规划和指导原则,创造性地选定国外与国内、事业与企业、国企与民企、中央与地方、城市与乡村、东部与西部、业内与业外、传统广电与新兴媒体等八对关系,全面系统地梳理了我国广播影视产业支柱性转型发展的优势、劣势、机遇和挑战,进行了充分深入的SWOT矩阵分析与学术研究,并从思想方法性、政策法规性、行政管理性、体制机制性、战略规划性、业务管理性、战术策略性、规避防范性和关系处理性等九大方面重磅提出了112条系列、具体、多维度的对策措施与意见建议。

该成果在国内同类研究中居领先水平。从理论到实践、从理念到措施,从现状到愿景、从宏观到微观,该研究开创传媒业界学界之先河,全面深入把脉发展问题之症结,大胆创新提出中国广播影视产业支柱性转型发展之举措。其SWOT分析针对八对关系、16个对象,详尽、规整、深刻、透彻,篇幅达280页、37万字,仅仅分析矩阵就达11页、929组标题。其SWOT分析体系之庞大在中外社会科学研究史上实属罕见。无疑,它是中国广播影视传媒参与国际市场竞争合作与推行国内格局改革调整的崇论闳议,为我国传媒产业发展研究做出了重要贡献。

该成果是由译者主持的国家一般课题《伪柏拉图作品研究》的阶段性成果之一;译者将古希腊学术史上一些未知名作者的作品由于归属错误或因摸拟柏拉图作品而使人们误以为它们出于柏拉图,以及一些疑似或存在争议的柏拉图的作品归并起来并起名为《伪柏拉图文集》,其中不乏上乘之作。《伪柏拉图文集》主题范围广泛,涉及哲学、政治、法律、宗教、伦理、教育、文学诗歌、书信等。《伪柏拉图文集》由译者据古希腊本文译出,并参考了权威的德文、英文和法文版,值得对柏拉图和古希腊哲学感兴趣的读者一阅。

该成果是由译者主持的国家一般课题《伪柏拉图作品研究》的阶段性成果之一;译者将古希腊学术史上一些未知名作者的作品由于归属错误或因摸拟柏拉图作品而使人们误以为它们出于柏拉图,以及一些疑似或存在争议的柏拉图的作品归并起来并起名为《伪柏拉图文集》,其中不乏上乘之作。《伪柏拉图文集》主题范围广泛,涉及哲学、政治、法律、宗教、伦理、教育、文学诗歌、书信等。《伪柏拉图文集》由译者据古希腊本文译出,并参考了权威的德文、英文和法文版,值得对柏拉图和古希腊哲学感兴趣的读者一阅。 该成果关注传统文化的继承和发展问题,将研究重点放置到儒家思想现代化问题的研究上。该论著认为,中国古代社会以血缘家族为基础,具有熟人熟事的社会特点;而与熟人熟事的社会特点相适应,中国古代社会发展出了以道为核心的思想系统。但是随着中国进入现代社会,传统社会熟人熟事的特点逐渐弱化,中国的道文化也面临着诸多挑战。本论著从中国古代的人文精神、思维方式、本体论、认识论、语言、心性论、道德修养等诸方面的变革入手,力图探索出一些可能使中国古代儒家思想走进现代生活的有效路径。

该成果关注传统文化的继承和发展问题,将研究重点放置到儒家思想现代化问题的研究上。该论著认为,中国古代社会以血缘家族为基础,具有熟人熟事的社会特点;而与熟人熟事的社会特点相适应,中国古代社会发展出了以道为核心的思想系统。但是随着中国进入现代社会,传统社会熟人熟事的特点逐渐弱化,中国的道文化也面临着诸多挑战。本论著从中国古代的人文精神、思维方式、本体论、认识论、语言、心性论、道德修养等诸方面的变革入手,力图探索出一些可能使中国古代儒家思想走进现代生活的有效路径。 该成果深入挖掘、深刻阐释了人类命运共同体理念的历史背景、生成逻辑、哲学基础和实践路径,对人类命运共同体的历史唯物主义意蕴进行了哲学层面的阐发。

该成果深入挖掘、深刻阐释了人类命运共同体理念的历史背景、生成逻辑、哲学基础和实践路径,对人类命运共同体的历史唯物主义意蕴进行了哲学层面的阐发。 该成果深度结合了丝绸之路经济带建设的推进实践和发展现实,提出了丝绸之路经济带建设背景下中国西北段产业结构调整与空间布局的基本原则和亟待处理的若干关系,阐释了中国西北段产业结构调整的原则和思路、产业发展的区域定位和路径选择等重要问题。

该成果深度结合了丝绸之路经济带建设的推进实践和发展现实,提出了丝绸之路经济带建设背景下中国西北段产业结构调整与空间布局的基本原则和亟待处理的若干关系,阐释了中国西北段产业结构调整的原则和思路、产业发展的区域定位和路径选择等重要问题。 该成果以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中共中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,通过十章三十四节内容全面论述了地方新型智库建设的功能、意义、原则、成就、经验、模式及规律。有效把握智库研究与学术研究的辩证关系,通过“三个注重”:“注重学习借鉴国外智库的先进经验”“注重理论与实践的深度融合,力求避免单纯理论空对空地阐释”“注重结合案例,在研究中体现系统的原则、务实的原则、可操作性的原则”,为地方智库健康长远发展提供有效的建议和好的发展思路。对地方新型智库的考核评价、智库影响公共政策的途径方式等问题见解独到深刻。认为地方新型智库应特别强化问题导向、应用导向,致力于研究地方经济社会发展的重大战略问题;致力于前瞻性、针对性地提出地方发展热点难点问题的解决思路;致力于推动地方发展战略上升为国家战略,在政策研究、决策评估、政策解读方面充分发挥作用,为地方党委政府决策提供具有可操作性和借鉴意义的对策建议。努力建成地方党委政府用得上、信得过、离不开的重要“思想库”“智囊团”。是一部既有理论指导意义又有实践参考价值的能为高质量、高水准地方智库建设提供更多的指导借鉴的力作。

该成果以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中共中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,通过十章三十四节内容全面论述了地方新型智库建设的功能、意义、原则、成就、经验、模式及规律。有效把握智库研究与学术研究的辩证关系,通过“三个注重”:“注重学习借鉴国外智库的先进经验”“注重理论与实践的深度融合,力求避免单纯理论空对空地阐释”“注重结合案例,在研究中体现系统的原则、务实的原则、可操作性的原则”,为地方智库健康长远发展提供有效的建议和好的发展思路。对地方新型智库的考核评价、智库影响公共政策的途径方式等问题见解独到深刻。认为地方新型智库应特别强化问题导向、应用导向,致力于研究地方经济社会发展的重大战略问题;致力于前瞻性、针对性地提出地方发展热点难点问题的解决思路;致力于推动地方发展战略上升为国家战略,在政策研究、决策评估、政策解读方面充分发挥作用,为地方党委政府决策提供具有可操作性和借鉴意义的对策建议。努力建成地方党委政府用得上、信得过、离不开的重要“思想库”“智囊团”。是一部既有理论指导意义又有实践参考价值的能为高质量、高水准地方智库建设提供更多的指导借鉴的力作。 《甘肃通志》从雍正七年开始编纂,到雍正十三年正月完稿,历时六年。又用了一年余雕刻刷印装订成册,由总督、巡抚审定通过后,于乾隆元年九月进呈朝廷。

《甘肃通志》从雍正七年开始编纂,到雍正十三年正月完稿,历时六年。又用了一年余雕刻刷印装订成册,由总督、巡抚审定通过后,于乾隆元年九月进呈朝廷。 该成果是第一部专门关于敦煌石窟与艺术相关内容的大型工具书。按照类别进行编排,分为总论,石窟建筑与前遗迹,出土文物,各时代艺术·代表窟,彩塑,尊像画、说法图,本生、因缘、佛传故事画,经变画,密教图像,佛教史迹画·瑞像图,飞天、神仙,供养人像及题记,民俗与生活画,音乐·舞蹈,建筑画,山水画、动物画,装饰图案,壁画技法,古代科技,藏经洞出土艺术品,书法·印章,石窟保护,著作,人物等24个类别,2900多个辞条,同时配有高质量的重要插图和线描图,大部分是彩色图片,图文并茂地表现敦煌艺术的重要概念和内容,全面展示敦煌艺术的研究成果。

该成果是第一部专门关于敦煌石窟与艺术相关内容的大型工具书。按照类别进行编排,分为总论,石窟建筑与前遗迹,出土文物,各时代艺术·代表窟,彩塑,尊像画、说法图,本生、因缘、佛传故事画,经变画,密教图像,佛教史迹画·瑞像图,飞天、神仙,供养人像及题记,民俗与生活画,音乐·舞蹈,建筑画,山水画、动物画,装饰图案,壁画技法,古代科技,藏经洞出土艺术品,书法·印章,石窟保护,著作,人物等24个类别,2900多个辞条,同时配有高质量的重要插图和线描图,大部分是彩色图片,图文并茂地表现敦煌艺术的重要概念和内容,全面展示敦煌艺术的研究成果。 该成果收集了敦煌写本碑文、墓志铭、邈真赞、功德记等研究敦煌及晚唐五代宋初西北地区历史的重要文献计216篇,吸收大量新公布的敦煌文献和绢画题记,总字数达到120多万。集文献整理与研究为一体,结合传世典籍、敦煌文书等,对碑铭赞中所涉及到的人物、事件、典故等作详尽注释,从而解决唐五代敦煌归义军史及敦煌石窟营建史等研究中的诸多问题。

该成果收集了敦煌写本碑文、墓志铭、邈真赞、功德记等研究敦煌及晚唐五代宋初西北地区历史的重要文献计216篇,吸收大量新公布的敦煌文献和绢画题记,总字数达到120多万。集文献整理与研究为一体,结合传世典籍、敦煌文书等,对碑铭赞中所涉及到的人物、事件、典故等作详尽注释,从而解决唐五代敦煌归义军史及敦煌石窟营建史等研究中的诸多问题。 该成果对陇南历代金石文献这一宝贵文化资源作了抢救性的挖掘整理工作,是一部体例谨严、非常值得重视的地方金石文献的集成之作。是书遵循陇南地区从上古开始逐步形成的由北向南的民族迁徙走向和文化传播过程,依次收录1949年以前陇南九个区县的金石文献。正文包括金石拓片或照片、金器铭文及碑碣摩崖三部分,拓片照片部分对陇南金石文献中或时代较早或书法艺术价值较高或历史文化意义重大的拓片照片择优选录;金器铭文部分收录陇南地区所出土青铜器、铁器等器物上铸刻的铭文;碑碣摩崖部分占全书近四分之三篇幅,收录是书出版以前陇南地区所发现的石刻文献。残碑断碣,有字必录,岁月迁延,文赖以存。

该成果对陇南历代金石文献这一宝贵文化资源作了抢救性的挖掘整理工作,是一部体例谨严、非常值得重视的地方金石文献的集成之作。是书遵循陇南地区从上古开始逐步形成的由北向南的民族迁徙走向和文化传播过程,依次收录1949年以前陇南九个区县的金石文献。正文包括金石拓片或照片、金器铭文及碑碣摩崖三部分,拓片照片部分对陇南金石文献中或时代较早或书法艺术价值较高或历史文化意义重大的拓片照片择优选录;金器铭文部分收录陇南地区所出土青铜器、铁器等器物上铸刻的铭文;碑碣摩崖部分占全书近四分之三篇幅,收录是书出版以前陇南地区所发现的石刻文献。残碑断碣,有字必录,岁月迁延,文赖以存。 甘公网安备 62010202002248

甘公网安备 62010202002248