原文刊载于《社科纵横》2024年第2期

原文刊载于《社科纵横》2024年第2期

金融集聚对城市经济韧性的影响研究

安培培 ,罗 哲

内容摘要:基于2008年至2021年全国277个地级及以上城市的面板数据,采用固定效应模型和空间杜宾模型实证检验金融集聚对城市经济韧性的影响及其作用机制。结果表明:金融集聚对城市经济韧性具有正向促进影响。具体而言,金融集聚能够显著提升城市经济韧性的抵抗与恢复力、适应与调节力以及创新与转型力。金融集聚对恢复调整阶段、中部地区、规模较大的城市具有更加显著的促进作用。创业活跃度在金融集聚提升城市经济韧性过程中发挥正向调节作用。在邻接矩阵、经济距离矩阵和经济地理嵌套矩阵三种空间权重矩阵下,金融集聚程度的增加不仅有助于提升本地区的经济韧性,还存在显著的正向空间溢出效应。以上结论的政策启示在于:发挥金融集聚优势、激发创业活力和制定区域合作的韧性城市发展战略,对于提升城市经济韧性至关重要。

关 键 词:金融集聚;城市经济韧性;创业活跃度;空间杜宾模型

一、引言

当前,全球经济面临前所未有的挑战,其特征主要表现为不确定性、复杂性、动荡性和模糊性,对各国经济的稳定和增长产生了深远影响。在这种不断变化的政治、经济、社会和技术环境中,加强经济韧性已成为各国在制定和执行经济发展战略时必须高度重视的关键议题,并引起国际社会的广泛关注。经济韧性主要体现在经济体遭受外部冲击时对经济结构和运作方式进行有效调整以应对危机,以及在这一过程中通过学习、适应、重组和创新,实现经济的恢复与增长。作为经济活动的集中地,城市在全球经济体系中发挥着至关重要的作用。然而,面对经济的波动和冲击,不同城市展现出了不同的经济韧性。一些城市能够有效地利用其经济多样性、灵活的市场结构和强大的社会资本,快速从经济危机中恢复并找到新的经济增长点;而有些城市则由于经济结构单一、创新能力不足或社会资本薄弱,在经济冲击下难以迅速恢复,甚至陷入长期经济衰退。这种城市间的韧性差异,使得城市经济韧性成为区域经济学研究中的核心和前沿议题。

与此同时,金融业作为现代经济的核心和引擎,在经济增长和稳定方面扮演着至关重要的角色。金融产业的持续创新,特别是金融科技的发展和新型金融工具的引入,促进了资本、人才和信息等关键金融要素在特定地区的高度集聚,进而形成了具有显著影响力的金融中心。在这些金融集聚区内,金融要素之间的紧密联系和动态互动能够有效降低交易成本、提高资源配置效率,从而增强金融业务活动的规模效应,使金融市场更加活跃和完善。作为城市经济的重要支柱,这些金融集聚区不仅推动了城市经济的增长,而且在应对外部经济冲击时发挥着关键作用。面对经济的波动和不确定性,金融集聚地区能够迅速适应市场变化,利用丰富的金融资源进行风险管理,从而减轻经济损失,保持城市经济的韧性和稳定性。因此,深入研究金融集聚现象不仅有助于理解金融业对区域经济的推动作用,而且对增强城市经济韧性具有重要的理论和实际应用价值。

二、文献综述

金融集聚和城市经济韧性之间的关系已成为学术界关注的热点。目前,广泛的学术共识认为,城市的金融系统若健全、规划得当且运作有序,将有效提升城市经济韧性。相关研究主要集中在探讨金融集聚对城市经济韧性的直接影响以及空间溢出效应两个方面。

在直接效应方面的研究中,赵春燕和王世平发现,无论是专业化还是多样化的金融集聚,都能增强城市经济韧性,其中,专业化集聚在减少经济冲击的负面影响方面更为有效,而多样化集聚则更利于长期经济增长。Petach等的研究指出,在经济困难时期,拥有较多社区银行的地区具有更强的经济韧性,因为这些银行倾向于向小企业和家庭提供贷款支持。张学超的研究表明,金融集聚显著提升了城市经济韧性,特别在冲击抵御阶段的作用更为明显,且这种影响通过提升创新能力间接发挥作用。王钦等通过分析23个国家、经济以及区域中心城市的面板数据,发现金融集聚与经济韧性在这些城市中呈现不同程度的协调关系,其中国家中心城市表现出最佳的协调性,经济中心城市呈现良好协调,而区域中心城市则处于基本协调或轻度失调状态[8]。李淑芬的研究利用城市面板数据分析金融集聚对城市经济韧性的影响,得出金融集聚显著提升了城市经济韧性,且创新创业活跃度在这一过程中发挥U形中介效应。

在空间溢出效应方面的研究中,朱金鹤和孙红雪运用空间面板计量模型对三大城市群内55个城市的韧性时空演变特征进行了分析,发现金融效率对城市韧性产生负向本地效应,而金融规模对城市韧性产生正向本地效应,且各因素对城市韧性的影响呈现明显的空间溢出特征差异。陈若愚等利用长三角地区2006至2018年的数据进行研究,发现金融集聚通过融资支持、信息传递和风险分散机制显著促进了该区域内的技术扩散,凸显了金融集聚在提升城市经济韧性方面的重要作用。吴富强等的研究则表明,金融集聚不仅在提升城市经济韧性方面发挥作用,还产生了积极的空间溢出效应,并且由于地域、经济基础、行政等级和人口密度的差异,这种影响在不同城市间表现出异质性。管昌玲和张继彤的研究揭示了长三角城市群经济韧性与经济高质量发展之间的协同增长关系,指出金融业规模化有助于加强城市经济的溢出效应,形成“核心—边缘”空间格局,尤其在边缘地区这一效应更为显著。

在现有文献中,关于金融集聚对城市经济韧性的作用机制、异质性影响以及空间关系的研究尚不充分。基于此选取2008年至2021年全国277个地级及以上城市为研究对象,从金融集聚的角度出发,构建多维度的综合指标体系,采用熵值法对城市经济韧性进行全面测量。在此基础上,运用固定效应模型和空间杜宾模型,探究金融集聚对城市经济韧性的直接效应、空间溢出效应及其异质性影响,进一步以创业活跃度作为调节变量,深入分析其在金融集聚与城市经济韧性关系中的作用机制,为城市经济政策制定和实际应用提供新的理论支持和实证依据。

三、理论分析与研究假设

(一)金融集聚对城市经济韧性的直接作用机制

金融集聚对城市经济韧性的直接作用机制主要体现在规模经济效应、资源配置效应、创新激励效应和风险管理效应四个方面。第一,规模经济效应使金融机构能够通过专业分工、合作和信息共享提高金融服务的质量和效率,并降低整体运营成本。提高效率使得城市经济能够更有效地应对市场波动,并在面对冲击时加快经济恢复的速度,从而显著增强城市经济的抵抗力和恢复力。第二,资源配置效应体现在金融集聚通过优化金融资源的分配效率和提高市场透明度,促使资源能够有效地流向具有最大发展潜力的领域,如创新驱动型企业和新兴产业,以实现最佳的经济效益。高效的资源配置有助于城市经济在面对外部经济冲击时能够快速作出反应和调整,提高城市经济的适应能力和调节能力。第三,创新激励效应表现在金融集聚为企业提供丰富的金融资源和多元化的融资途径,降低创新活动的资金成本,推动产业结构优化和新兴产业的发展。创新驱动力不仅增强了城市经济的市场竞争力,还提升了其创新和转型能力。第四,风险管理效应主要体现在金融集聚地区的金融机构和市场通过各种工具和策略,帮助企业和个人识别、评估、管理和分散风险,降低对单一风险源的依赖,从而增强城市经济的稳定性和韧性。这些机制的综合作用不仅促进了城市经济的稳健发展,还增强了城市在面对复杂多变的经济环境时的整体适应性和恢复能力。因此,基于以上分析,提出以下假设:

H1:金融集聚有助于提升城市经济韧性;

H1a:金融集聚有助于提升城市经济韧性的抵抗力和恢复力;

H1b:金融集聚有助于提升城市经济韧性的适应力和调节力;

H1c:金融集聚有助于提升城市经济韧性的创新力和转型力。

(二)创业活跃度的调节效应

在探讨金融集聚如何增强城市经济韧性的过程中,创业活跃度扮演着关键角色。首先,创业活跃度通过促进资金的有效配置,增强了金融集聚的效果。在充满活力的创业环境中,金融机构更倾向于向具有较大创新潜力的项目和初创企业投资,这种资金配置支持了技术创新和商业模式的创新,为经济转型提供了动力,从而提高了城市经济的整体韧性。其次,创业活跃度在吸引和留住人才方面发挥着至关重要的作用。活跃的创业环境能够吸引高技能、创新型人才,人才的集聚不仅提升了城市的创新和竞争能力,还为企业提供了宝贵的人力资源,帮助企业迅速适应市场的变化。在这个过程中,创业活跃度通过增加高质量的人力资本,强化了金融集聚对城市经济韧性的正向作用。此外,随着创业活动的增加,城市的经济结构变得更加多样化,减少了对单一行业的依赖,从而降低了对行业衰退或市场波动的敏感性,使得城市能够更有效地应对全球化的挑战和市场的变化。最后,新兴企业和创新项目的不断涌现增强了城市经济的适应性和灵活性,使城市能在经济动荡或不确定性中寻找新机会,从而增强了整体经济的韧性。因此,创业活跃度与金融集聚的协同效应在提升城市经济韧性、实现持续增长和繁荣方面发挥着关键作用。基于以上分析,提出以下假设:

H2:创业活跃度在金融集聚对城市经济韧性影响过程中发挥调节作用。

(三)金融集聚对城市经济韧性的空间溢出效应

随着金融资源在核心地区的集聚,这些地区凭借其先发优势成功吸引了大量金融资源,进而形成了庞大的金融网络和蓬勃发展的金融产业。然而,随着时间的推移和金融集聚规模的扩大,金融集聚区的空间溢出效应开始发挥作用,促使金融资源向周边地区扩散,推动知识、技术和资本的流动,对周边地区的经济韧性产生了显著影响。首先,金融集聚区内部的知识溢出效应发挥着至关重要的作用。这些区域聚集了丰富的金融资源和专业知识,高度的互联互通和合作环境促进知识的自由流动和传播。周边地区能够从先进的金融管理和运营方式中获益,提升经济韧性和竞争力。同时,金融集聚区还充当创新的催化剂,支持周边地区构建创新生态系统,推动经济实现多元化发展。其次,金融集聚区的技术溢出效应同样显著。这些区域的资源和人才集聚使其在技术创新方面处于领先地位,而技术优势通过溢出效应向周边地区传播,使得这些地区能够分享并应用先进的技术和管理方法,从而提升生产效率和经营管理35水平。最后,金融集聚区所吸引的资本通过金融机构和市场为周边地区提供了丰富的融资和投资机会。资本溢出不仅能够推动周边地区的经济发展和产业升级,还能改善周边地区的金融环境,进而促进市场整体发展,增强金融体系的稳定性和可靠性。基于上述分析可知,金融集聚通过促进知识、技术和资本的流动,提升了周边地区的经济韧性,为其经济的可持续发展提供了支持。因此,提出以下假设:

H3: 金融集聚对城市经济韧性的影响具有空间溢出效应

四、研究设计

(一)模型设定

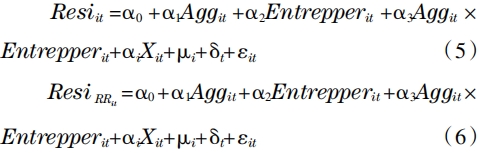

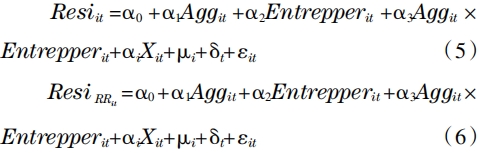

为了实证分析金融集聚对城市经济韧性的影响,本研究设计了如下基准回归模型:

上述模型(1)、(2)、(3)和(4)中,Resi表示城市经济韧性综合指标,ResiRR、ResiAR和ResiIT分别代表城市经济韧性的三个子维度:抵抗与恢复力、适应与调节力和创新与转型力;Agg为核心解释变量金融集聚;X表示一系列控制变量,包括人力资本(Human)、收入水平(Salary)、宏观税负(Tax)、城市规模(Size)和对外开放水平(Open);模型中α是回归系数,μ表示个体固定效应,δ表示时间固定效应,ε是随机误差项,i和t分别代表不同的城市和年份。

为了检验创业活跃度的调节作用,在基准回归模型中分别加入调节变量创业活跃度(Entrepper)以及金融集聚和创业活跃度的交互项(Agg×Entrepper),模型设定如下:

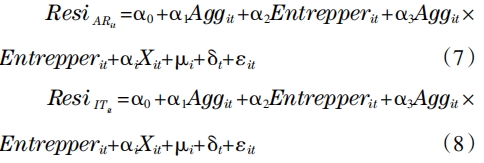

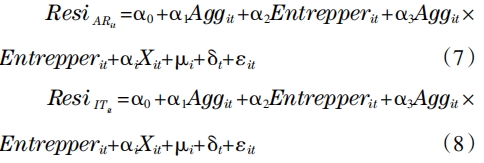

为了进一步探讨金融集聚对城市经济韧性的空间溢出效应,本研究采用空间杜宾模型(SDM)进行实证检验。SDM模型在建模过程中考虑了解释变量和被解释变量的空间滞后项,能够有效解决内生性问题。此外,SDM模型还将空间效应区分为直接效应和间接效应,提供了更全面的分析视角。基于这些优势,本研究构建如下空间计量模型:

在模型(9)中,Wij是本文设定的空间权重矩阵。μ和δ分别表示个体和时间的固定效应,ε表示随机干扰项。

(二)数据来源与变量选择

鉴于部分城市在2008年之后才升级为地级市,以及某些城市的数据存在较多缺失,或者尚未公布2022年的关键数据,最终选择2008年至2021年间的277个地级及以上城市作为研究样本。原始数据主要来源于《中国城市统计年鉴》以及国家统计局的官方网站。为确保数据的完整性和可靠性,利用各城市统计公报或在Stata软件中使用插值法对缺失数据进行填补处理。

1. 被解释变量:城市经济韧性(Resi)

借鉴赫国胜和燕佳妮、孙红雪等的相关研究成果以及指标选择方法,从抵抗与恢复力、适应与调节力和创新与转型力三个方面,选取14个具体指标构建城市经济韧性指标体系。为确定这些指标的权重,采用熵值法,并结合标准化后的数据对各个样本城市的指标进行综合加权测算。具体的指标权重赋值如表1所示(表略)。

2. 解释变量:金融集聚(Agg)

借鉴陶锋等的方法,使用金融地理密度衡量城市金融集聚程度。这一指标综合考虑金融活动规模和城市地理面积,以定量方式量化金融服务的集聚程度。金融地理密度指标不仅易于计算和比较,而且所需数据广泛可得,具备实际的操作性。具体计算公式为:

其中,Aggit表示城市i年份t的金融地理密度;Finit代表城市i在年份t的金融活动规模,考虑到存款余额可以反映居民和企业的资本积累情况,而贷款余额则体现金融市场的投融资水平,本研究选择市辖区年末金融机构的存贷款余额之和作为金融活动规模的代理变量;Sit表示城市i在年份t的地理面积,本研究采用城市建成区的面积作为衡量指标。

3. 调节变量:创业活跃度(Entrepper)

参考白俊红等的研究,采用每百人新增企业注册数作为衡量创业活跃度的指标。具体数据来源于天眼查,通过高级搜索查询各地级市一年内新注册企业,获取相应数据。

4. 控制变量

城市经济韧性作为被解释变量,受到多个复杂因素的影响。为了减少由于遗漏变量引起的估计偏误,借鉴华桂宏和陈雨佳,詹新宇等和常哲仁等的研究,引入一系列控制变量,包括人力资本水平(Human)、收入水平(Salary)、宏观税负(Tax)、城市规模(Size)和对外开放水平(Open)。其中,人力资本水平较高的城市具备更优质的劳动力资源,其劳动力具有更高水平的技能和知识储备,从而能够更有效地应对经济社会中的各种挑战;较高的收入水平表明城市具备较强的经济稳定性和高品质的生活水平,这有助于增强城市居民对未来发展的信心,进而提高城市经济韧性;宏观税负对城市经济韧性具有双重影响,适当的税收水平能够支持政府发挥其功能和满足社会需求,增强应对外部冲击的能力,而过高的税负可能限制居民消费和企业投资,对经济稳定性产生负面影响;规模较大的城市拥有更丰富的资源、庞大的人口基数和更多的就业机会,表现出更强劲的经济活力和发展潜力;城市的对外开放水平通过吸引外资和引进先进技术加强了国际交流与合作,能在全球经济面临挑战时提升城市经济韧性。各变量的具体定义如表2所示(表略)。

(三)描述性统计

描述性统计分析的结果如表3所示。从整体上看,所选指标的标准差普遍小于均值,说明样本观测值不存在异常数据。具体来看,城市经济韧性指标的平均值为0.2048,标准差为0.0877,最小值仅为0.0716,远低于平均值,而最大值达到0.6323,表明不同城市在应对外部冲击时所展现出的经济韧性存在显著差异。金融集聚指标的平均值为1.6718,最小值为0.0481,最大值为10.3053,这一结果展示了不同城市在金融集聚程度上的差异。创业活跃度指标的平均值为1.1846,标准差为1.1689,最大值与最小值之间的差距较大,表明各地区在创业活力上也呈现出较大的区域差异。

五、实证分析

(一)基准回归结果分析

1. 金融集聚对城市经济韧性影响的整体分析

根据豪斯曼检验结果,最终选择控制个体和时间的双向固定效应模型进行回归分析,实证检验结果显示,在未加入控制变量时,金融集聚的拟合系数为0.0139,通过了1%的显著性检验,表明金融集聚对城市经济韧性有显著正向影响。在加入控制变量后,金融集聚对城市经济韧性的影响系数为0.0108,在1%水平下显著,验证了假设H1,即金融集聚有助于提升城市经济韧性。

在控制变量方面,人力资本水平在1%的水平下显著为正,说明城市的高人力资本水平能够促进经济创新和效率提升,吸引投资和资源流入,从而有效增强城市对经济波动的抵抗和恢复能力。收入水平的回归系数通过了1%的显著性检验,系数值为0.0118,说明高收入水平可能通过提升购买力、推动投资与创新、吸引人才与资本流入,促使技术进步和产业升级,从而显著提高城市经济韧性。宏观税负系数值为正,但未通过显著性检验,为提高结果的显著性,需要深入研究不同城市的税收政策、经济结构差异以及可能存在的时间滞后效应,提出更具体的政策建议,推动城市发展并增强整体经济韧性。城市规模的回归系数通过了1%的显著性检验,系数值为0.0685,说明较大的城市通常具有更多的资源、市场机会和人才,以及更完善的基础设施和服务体系,从而能够提升城市整体的经济活力,增强城市在应对外部冲击时的韧性。对外开放水平在1%的水平下显著为负,这可能是因为高度依赖进出口的城市更容易受到国际市场波动和外部冲击的影响,对全球市场的价格波动更加敏感,因而在面对贸易摩擦、全球经济不确定性等因素时表现出较低的经济韧性。

2. 金融集聚对城市经济韧性抵抗与恢复力的影响分析

进一步研究金融集聚对城市经济韧性不同维度的影响,实证结果显示金融集聚存在显著正向影响,表明随着金融集聚水平的提高,显著增强了城市经济韧性的抵抗与恢复力。具体而言,每提高1单位的金融集聚水平,城市经济韧性抵抗与恢复力就会提高0.0166单位,假设H1a得到验证。这可能是由于金融集聚带来了更密集的金融机构和市场,提供了广泛的金融服务,促进了企业的融资和投资,从而增强了城市经济的活力和风险抵抗能力;同时,金融集聚还可能推动创新和科技进步,提高金融市场效率,支持新兴产业的发展,增强城市在应对外部冲击时的恢复能力。

3. 金融集聚对城市经济韧性适应与调节力的影响分析

实证结果显示金融集聚显著提升城市经济韧性的适应与调节力,每提高1单位的金融集聚水平,城市经济韧性适应与调节力增加0.0101单位,假设H1b得到验证。这可能是因为金融机构的集中存在促进了企业更便利地获取融资支持,推动新兴产业的发展和技术创新,提高城市产业结构的多样性,从而增强城市经济对外部冲击的适应能力;同时,金融集聚可能促进金融市场的高效运作,提升风险管理和资源配置的效率,有助于城市更迅速、精确地应对市场波动和不确定性,加强城市经济在外部冲击下的调节能力。

4. 金融集聚对城市经济韧性创新与转型力的影响分析

实证结果显示金融集聚水平显著提高了城市经济韧性的创新与转型力,每增加1单位的金融集聚水平,城市创新与转型力将增强0.0137单位,假设H1c得到验证。这可能是因为金融集聚促进创新生态系统的构建,加强金融机构、科研机构和企业之间的合作与交流,加速科技成果的转化,推动城市经济向更具创新力和竞争力的方向发展,从而显著增强城市经济的创新能力;同时,金融市场的集聚还有助于增加金融服务的多样性,为企业提供更灵活和个性化的金融工具,促进产业结构的优化和经济的转型升级,增强城市在面对外部冲击时的转型能力。

(二)稳健性检验

为了全面验证金融集聚对城市经济韧性的影响,采用包括替换被解释变量、替换核心解释变量和内生性检验在内的多种稳健性检验方法。检验实证分析方法的稳健性。

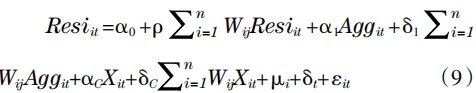

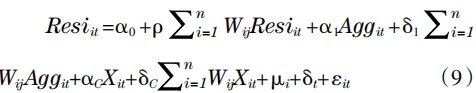

1. 替换被解释变量

在程广斌和靳瑶[27]的研究基础上,选择2008年作为基准年,以各城市每年的实际GDP增长速度与2008年实际GDP增长速度之间的差值来评估城市经济韧性。这一差值反映了城市在面对经济波动时的应对能力,其中差值越小,表明城市的经济韧性越强。为了处理rdvalue的正负值并确保结果具有可比性,采用了标准化公式:

其中,rdvalue代表每年实际GDP增长速度与2008年该城市实际GDP增长速度之间的差值,minrdvalue和maxrdvalue分别代表这些差值的最小值和最大值。最终,将计算出的城市经济韧性指数进行自然对数转换以便于分析。

更换被解释变量后的实证分析结果显示,金融集聚对城市经济韧性具有正向影响,且通过了1%的显著性检验。这与基础回归结果相一致,从而进一步支持了金融集聚对城市经济韧性存在正向影响的假设。

2. 替换核心解释变量

借鉴龚勤林和宋明蔚,华桂宏和陈雨佳的研究,从金融规模、金融密度、金融深度和金融人才四个方面对金融集聚程度进行了综合评价。具体而言,金融规模指标主要衡量一个城市或地区的金融市场总体规模和活动水平,包括年末金融机构贷款余额、年末金融机构存款余额和年末城乡居民储蓄余额。金融密度指标衡量金融活动在人口和空间上的分布密集度,包括年末金融机构各项存贷款余额与年末总人口、年末金融机构各项存贷款余额与土地面积比值。金融深度指标用于评估金融市场的成熟度和发展水平,包括年末金融机构各项存贷款余额与地区生产总值比值。金融人才指标反映了金融行业的人力资本水平,包括金融从业人员数量和金融从业人员占总就业人口比例。采用主成分分析法对上述指标进行综合度量,以构建一个更科学和全面的金融集聚评价指标体系。实证结果显示,在1%的显著性水平下,金融集聚对城市经济韧性产生了正向影响,这进一步证实了本研究结果的稳健性。

3. 内生性检验

考虑到金融集聚与城市经济韧性之间可能存在双向因果关系,采用两阶段最小二乘法(2SLS)避免潜在的内生性问题。基于上一期的金融集聚能够影响当前期的城市经济韧性,而当前期的城市经济韧性不会反作用于上一期的金融集聚的假设,在分析中将金融集聚滞后一期数据作为工具变量。实证结果显示,2SLS第一阶段回归分析的F统计量大于10,可以认为所选工具变量是强有效的,不存在弱工具变量问题,证明了工具变量选择的科学性和合理性。实证结果还显示,金融集聚对城市经济韧性具有显著的正向影响,进一步证实了研究结论的稳健性。

(三)异质性分析

在探究金融集聚对城市经济韧性的影响时,异质性分析是至关重要的。这是因为不同时间、区域和城市规模可能对经济韧性产生不同的影响。因此,为了深入了解金融集聚对城市经济韧性的综合效应,从三个关键方面展开异质性分析。首先,考虑时间异质性,区分为2008年至2010年的抵御冲击阶段和2011年至2021年的恢复调整阶段。其次,从区域异质性角度,将研究范围划分为东部地区、中部地区和西部地区。最后,依据城市规模的不同,将城市分类为特大及以上城市、大城市、中等城市和小城市,以探究城市规模对金融集聚与城市经济韧性关系的影响。通过多维度的分析,可以更全面地理解金融集聚对城市经济韧性的作用机制及其影响的差异性。

1. 时间异质性

由于2008年全球金融危机对城市经济产生了深远影响,借鉴王鹏和钟敏的研究将时间划分为2008—2010年的抵御冲击阶段和2011—2021年的恢复调整阶段,以研究在这两个不同经济周期下金融集聚对城市经济韧性的影响。

从分析结果可以看出,在冲击抵御阶段,金融集聚对城市经济韧性的影响为负但不显著。原因在于,一是2008年全球金融危机对金融集聚地区造成了直接且深刻的影响,导致资本流动性下降和市场信心减弱,进而影响城市经济的稳定和发展。二是金融集聚地区在危机期间可能面临更高的金融风险和市场波动,这些因素联合作用削弱了城市的经济韧性。同时,金融集聚可能导致资源分配不均,过度依赖金融行业,忽视了其他关键行业的发展,在经济低迷时期这种单一化的经济结构可能不利于经济的快速恢复。三是金融集聚地区对外部市场的高度依赖,在全球性的金融危机中可能导致其受到更严重的外部冲击,进一步影响城市经济的抵御能力和恢复速度。从分析结果可以看出,在恢复调整阶段,金融集聚对城市经济韧性的影响在1%显著性水平下表现为正向作用,这表明金融集聚在恢复调整阶段有利于城市经济韧性的提升。可能的原因在于,随着全球经济从2008年的金融危机逐步恢复,金融集聚地区凭借其资本集中和高效的金融服务优势,加速了城市经济的复苏和增长。在此期间,金融创新和服务的多样化推动了经济活动的增加和资本的有效配置,进而增强了城市经济韧性。同时,政府的政策支持和市场的自我调整进一步促进了金融行业的发展,并与实体经济紧密合作,有助于城市经济的多元化和竞争力提升。此外,金融集聚地区通常拥有更完善的基础设施和人才资源,这些因素共同促进城市整体经济的稳定和发展,从而使金融集聚对城市经济韧性的正向影响在这一时期内更加显著。

2. 区域异质性

我国地域广阔,不同区域的城市在经济发展水平、基础设施建设、对外开放程度以及政策支持等方面展现出显著的差异,这些差异可能导致金融集聚对城市经济韧性的影响存在区域性的差别。为了深入探讨金融集聚在区域层面对城市经济韧性的具体影响,将样本按城市所在的地理区域进行划分,分别为东部地区、中部地区和西部地区三个子样本进行分析。

回归结果显示,金融集聚对城市经济韧性的影响在东部、中部和西部地区均在1%的显著水平下呈现正向促进作用。具体而言,东部地区的金融集聚程度每提高1单位,将使城市经济韧性提高0.0089单位;中部地区的金融集聚程度每提高1单位,将使城市经济韧性提高0.0123单位;西部地区的金融集聚程度每提高1单位,将使城市经济韧性提高0.0057单位。其中,中部地区的回归系数最大,东部次之,西部最小。这种差异可能因为各地区的经济特征和发展阶段不同。东部地区作为我国经济最发达的区域,拥有更成熟的金融市场和更完善的基础设施,金融集聚对经济韧性的边际效应相对较小,这可能是其回归系数相对较低的原因。中部地区的经济正在快速发展中,金融集聚的效应更加显著,在较大程度上促进了该地区的经济增长和稳定,从而对经济韧性产生了较大的正向影响。尽管西部地区的金融集聚也对经济韧性产生了正向影响,但影响程度相对较小,这可能是因为西部地区的金融市场和整体经济发展水平相对落后,金融集聚的经济效应和辐射能力不如东部和中部地区强。

3. 城市规模异质性

不同规模的城市在金融集聚和城市经济韧性方面具有显著差异,导致金融集聚对城市经济韧性的影响表现出不同的特点。大城市通常拥有更发达的金融市场和更丰富的资源,这有助于吸引投资、促进创新和增强经济的抗风险能力,从而提高城市经济韧性。相比之下,小城市可能在金融资源和市场发展方面相对滞后,限制了这些城市在经济多元化和吸引投资方面的能力,进而影响了经济韧性提升的能力。基于这些考虑,根据《关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)中的城市规模划分标准,结合第七次人口普查领导小组办公室发布的各市城区人口数据,将城市分为四类进行分析。具体划分为:城区常住人口在500万以上的特大及以上城市22个,包括北京市、天津市、沈阳市等;城区常住人口在100万以上500万以下的大城市77个,如石家庄市、唐山市、秦皇岛市等;城区常住人口在50万以上100万以下的中等城市108个,包括承德市、沧州市、廊坊市等;城区常住人口在50万以下的小城市70个,包括朔州市、忻州市、吕梁市等。

回归结果显示,金融集聚对特大城市及以上、大城市和中等城市的经济韧性呈现显著的正向促进作用,分别通过5%、1%、1%的显著性检验,回归系数分别是0.0062、0.0050和0.0126。而金融集聚对小城市的经济韧性影响为正,但在统计上不显著,表明金融集聚对城市经济韧性的影响在城市规模上存在异质性。原因可能在于,特大及以上城市通常拥有更完善的金融基础设施和更多的金融机构,能够更有效地利用金融资源来促进经济发展和增强经济韧性。同时,这些城市通常也是经济发展的核心区域,具有较强的创新能力和市场活力,使得金融集聚的效应更加明显。大城市虽然在金融资源和市场机会方面稍逊于特大城市,但仍然拥有较强的经济基础和发展潜力,金融集聚通过支持企业发展和促进就业,增强了城市的经济韧性。中等城市由于存在较大的发展空间和发展潜力,金融集聚对其经济韧性的促进效果更为明显。虽然金融集聚对小城市的经济韧性影响为正,但在统计上不显著,这可能是因为小城市的金融市场相对不成熟,金融资源较为有限,导致金融集聚对经济韧性的直接影响较弱。此外,小城市的经济规模和市场活力相对较小,可能无法充分发挥金融集聚的潜在效益。

六、进一步分析

(一)调节效应检验

经过去中心化处理,加入交互项后,金融集聚与创业活跃度交互项回归系数为正,通过了1%的显著性检验,说明创业活跃度越高,金融集聚对提升城市经济韧性的作用越大,验证了假设H2。这表明活跃的创业环境不仅提高了金融资源的利用效率,还增强了风险分散、市场反馈速度、社会资本积累以及政策支持等方面的优势,共同提升了城市在金融集聚背景下的经济韧性。从城市经济韧性的三个维度来看,创业活跃度在金融集聚对城市经济韧性的抵抗与恢复力中发挥着显著的正向调节作用,这说明在金融资源丰富的环境下,城市的创业活动能够有效地利用这些资源,增强经济的抵抗力和恢复力,从而提高城市经济面对各种冲击时的韧性。创业活跃度在金融集聚对城市经济韧性的适应与调节力中发挥着显著的负向调节作用,主要原因可能是活跃的创业环境导致金融资源过度分散到众多创业项目中,降低了单个企业的生存和成长潜力。此外,这些项目并不一定都是市场上最需要或最有效的,从而降低了金融集聚在应对外部冲击时的适应能力和调节能力。创业活跃度在金融集聚对城市经济韧性的创新与转型力中发挥着显著的正向调节作用,这说明活跃的创业环境能够更有效地利用金融集聚带来的资源,促进技术创新和产业升级,增强市场活力和竞争力,同时吸引创新人才并促进知识技术的溢出,共同推动城市经济的持续创新和转型。

(二)空间溢出效应检验

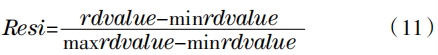

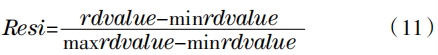

1. 空间自相关检验

在进行空间计量分析之前,采用莫兰指数(Moran's I)对空间自相关性做了初步检验。莫兰指数是一个广泛应用于衡量空间自相关程度的统计指标,取值范围通常在-1到+1之间。当指数值接近0时,表示观测值在空间上呈随机分布,即不存在显著的空间自相关性;正值表示观测值间存在正向空间自相关性;而负值表示存在负向空间自相关性。莫兰指数的计算公式如下:

n是样本的数量,xi和xj是城市i和城市j的经济韧性值,X是所有样本的均值,Wij是空间权重矩阵的元素。

n是样本的数量,xi和xj是城市i和城市j的经济韧性值,X是所有样本的均值,Wij是空间权重矩阵的元素。

根据公式(12)采用邻接矩阵、地理距离矩阵和经济地理嵌套矩阵,分别计算了2008年至2021年期间城市经济韧性的莫兰指数。分析结果显示,在三种空间权重矩阵下,城市经济韧性的莫兰指数均显著大于零,表明城市经济韧性存在显著的空间正相关性。

2. 空间回归结果分析

(1)基准回归结果

考虑到内生和外生交互效应,先基于邻接矩阵(W1)、经济距离矩阵(W2)和经济地理嵌套矩阵(W3)三种不同空间权重矩阵进行LM检验、Hausman检验和LR检验,最终选择双向固定空间杜宾模型来分析金融集聚对城市经济韧性的空间效应。回归结果显示,在不同的空间权重矩阵下,城市经济韧性的空间自回归系数分别为0.5415、0.2665和0.5394,均通过1%的显著性检验。这一发现表明城市经济韧性在空间上呈现出正向溢出效应,即本地区经济韧性与邻近地区经济韧性之间存在显著的空间依赖关系。核心解释变量金融集聚的直接影响系数在三种权重矩阵下分别为0.0058、0.0095和0.0079,均通过1%的显著性检验。这表明金融集聚通过提高资本流动性和投资效率,为关键行业和基础设施项目提供了资金支持,并促进了金融市场的成熟与发展,从而增强了城市应对经济周期波动和外部冲击的能力。此外,在空间杜宾模型下探讨了金融集聚对周边地区经济韧性的影响关系。研究结果显示,在三种空间权重矩阵下,金融集聚的空间滞后项系数分别为0.0049、0.0034和0.0055,均在1%的显著性水平上通过检验。这一结果验证了假设H3,即本地区的金融集聚与周边地区经济韧性之间存在正向空间相关性。这表明金融集聚区作为资本和信息的聚焦中心,对邻近城市经济发展和韧性构建的积极作用可能源于其直接提供的金融资源和服务,以及对区域经济一体化、知识技术传播、市场效率提升和区域连接性强化等方面的促进作用。

在控制变量方面,人力资本水平、收入水平和城市规模在三种权重矩阵下对本地区的经济韧性具有正向影响,且均通过了1%的显著性检验。而对外开放水平对本地区的经济韧性均产生了显著的负向影响。从空间滞后项系数来看,人力资本水平的系数在各个空间权重矩阵下均为负,表明其对周边城市经济韧性产生显著的负向影响;而对外开放水平的系数在三种矩阵下均为正,表明其对邻近城市经济韧性产生了显著的正向影响。

(2)空间溢出效应分解结果分析

为了更准确地评估金融集聚对城市经济韧性的影响,采用偏微分方法对空间杜宾模型进行分解,将总效应分解为直接效应和间接效应。直接效应反映了金融集聚对本地区城市经济韧性的直接影响,而间接效应则体现了金融集聚对周边城市经济韧性的间接影响。分析结果显示,当控制其他变量不变时,在三种不同的空间权重矩阵下,金融集聚程度每提高1单位,本地区经济韧性分别提高了0.0071单位、0.0098单位和0.0088单位。这表明金融集聚为本地区城市经济提供高效的信息交流平台和专业的金融服务网络,直接增强企业的资金获取能力和风险管理效率,同时促进区域内知识共享和人才聚集,显著提升城市经济应对各类经济挑战的能力和整体韧性。从间接效应的角度来看,当控制其他变量不变时,每提高1单位的金融集聚水平,周边城市经济韧性将分别提升0.0159单位、0.0078单位和0.0202单位,这说明金融集聚水平越高,周边地区经济韧性也越强。这可能是因为金融集聚地区作为经济活动的中心,对资本、信息和人才的集中辐射效应不仅增强了周边地区的投资和创新活动,还促进了这些区域与更广泛经济网络的连接,从而有效提升了周边地区在面对市场波动和外部冲击时的整体经济韧性。

七、结论与启示

为深入探究金融集聚对城市经济韧性的影响及其空间效应,基于2008年至2021年全国277个地级及以上城市的面板数据,构建金融集聚和城市经济韧性的测度指标,并采用固定效应模型和空间杜宾模型进行实证检验。通过实证分析,得出以下主要结论:

第一,基准回归结果表明,从整体来看,金融集聚对城市经济韧性的提升具有显著促进作用,这一结论在进行替换被解释变量、替换核心解释变量和进行内生性检验后仍然成立。具体到城市经济韧性的三个子维度,金融集聚对抵抗与恢复力、转型与更新力、适应与调节力均有显著正向促进作用。异质性分析结果表明,在恢复调整阶段,金融集聚对城市经济韧性存在显著正向影响,冲击抵御阶段的影响为负但不显著;金融集聚对城市经济韧性的影响在东部、中部和西部地区均呈现显著正向影响;金融集聚对特大及以上城市、大城市和中等城市的经济韧性存在显著正向影响,而金融集聚对小城市的经济韧性影响为正,但在统计上不显著。

第二,调节效应检验结果表明,创业活跃度在金融集聚对城市经济韧性的影响中具有显著的正向调节作用,这意味着创业活跃度的提升会加强金融集聚对城市经济韧性的促进作用。从城市经济韧性的三个子维度来看,创业活跃度对金融集聚提升城市经济韧性的抵抗与恢复力和创新与转型力方面具有显著的正向调节作用,而在适应与调节力方面,创业活跃度的调节作用呈现负向影响。

第三,在邻接矩阵、经济距离矩阵和经济地理嵌套矩阵三种不同的空间权重矩阵下,金融集聚对城市经济韧性均呈现正向的空间溢出效应,表明作为经济活动中心的金融集聚地区,不仅增强了本地区的城市经济韧性,而且有效地提升了周边地区在应对市场波动和外部冲击时的经济韧性。

随着全球经济的快速发展和经济波动日益加剧,金融作为经济的重要支撑和驱动力量,对城市经济韧性产生显著影响,这对于提升城市的抗风险能力和推动经济可持续发展具有重要的理论和实践价值。基于研究结论,得到以下几点启示:

第一,深入理解城市经济韧性内涵,加快建设韧性城市。城市管理者需全面理解城市经济韧性的多维特性,包括增强城市在面对外部经济冲击时的抵抗能力、促进经济多样化以及激发企业创新和技术升级的动力。为减少对外部资源的过度依赖,城市应建立健全产业链和供应链网络,并通过政策手段鼓励经济结构多元化,从而降低单一行业对城市经济韧性的不利影响。同时,政府应通过税收优惠、资金扶持等措施激励企业创新,建立和完善危机管理体系,强化预警机制和应急反应能力,以提高城市经济整体上抵御风险和恢复发展的能力。

第二,提升城市经济韧性,发挥金融集聚优势。城市应致力于优化金融服务结构和改善金融市场监管环境,包括建立健全的金融监管框架,加强对金融市场的风险控制,提升市场透明度和稳定性。同时,推动金融科技的发展,如区块链、大数据等,以提供更高效、普惠的金融服务。此外,城市应鼓励金融机构创新多样化的金融产品,满足不同层次的市场需求,并注重数据安全和隐私保护,确保金融科技的健康发展。

第三,高度重视金融集聚与创业活跃度的互动协调。鼓励金融机构设立专门的部门或团队与创业者建立紧密联系,以深入了解创业者的业务模式和风险特征,并提供个性化的金融支持,满足创业者的资金需求,从而降低创业者的融资难度。同时,城市应该致力于打造创业友好的环境,包括建设创业孵化器、提供创业培训和举办创投峰会等活动,构建完整的创业生态系统,以吸引更多的创业者和创新项目,实现金融资源向创新和创业领域的高效流动,从而推动城市经济实现多元化发展。

第四,制定区域合作的韧性城市发展战略。城市之间可以通过区域合作机制建立联系,实现资源共享、信息交流和政策协调。统一大市场建设推动下的区域内合作,可以优化资源配置,促进城市间的分工协作与互补发展。城市可以共同打造区域性金融中心,发展金融服务和金融科技产业共同体,从而形成金融创新和城市合作的区域集聚效应。区域内城市在面对外部经济冲击时可以共同应对,通过合作降低风险并增强抗压能力,实现区域内城市的共同繁荣和可持续发展。

(作者:安培培,兰州大学经济学院硕士研究生,研究方向为区域金融;罗哲,研究员,博士,甘肃省社会科学界联合会,研究方向为人文地理与城市经济。)

本文章仅供学习交流,为便于阅读,已省去原文中图表、注释、参考文献等部分,如需学术引用,请以其发表期刊全文为准。版权归原作者、原发单位、原发期刊所有。如对我们发布的内容有异议,请与我们联系,我们会及时修改、删除。

欢迎转载,转载请注明出处。

n是样本的数量,xi和xj是城市i和城市j的经济韧性值,X是所有样本的均值,Wij是空间权重矩阵的元素。

n是样本的数量,xi和xj是城市i和城市j的经济韧性值,X是所有样本的均值,Wij是空间权重矩阵的元素。 甘公网安备 62010202002248

甘公网安备 62010202002248