原文刊载于《社科纵横》2024年第5期

西部地区经济高质量发展水平测度与区域差异分析

曹志坚,吕昭星

(兰州大学 经济学院,兰州 730000)

【内容摘要】建立全面科学的经济发展质量测度体系是中国经济实现高质量发展的基础和保障。从新发展理念出发构建西部地区经济高质量发展评价指标体系,采用熵权法测度2000—2020年西部地区经济高质量发展综合指数与分维度指数;利用Dagum基尼系数分解法揭示西部地区经济高质量发展的区域差异及来源;运用核密度估计和Markov转移概率矩阵分析西部地区经济高质量发展的演进趋势。研究表明西部地区整体经济高质量发展水平逐年上升,但11个省区市之间差距较大,整体表现出“中间高,四周低”的特征;区域间差异是总体差异的主要来源;西部地区经济高质量发展存在“俱乐部趋同”现象,呈现稳态性,且向上转移的概率要高于向下转移的概率。

【关 键 词】西部地区;高质量发展;差异分析

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1007-9106(2024)05-0076-08

我国已进入高质量发展阶段,西部地区战略位置至关重要,但受客观自然条件、人文背景等因素影响,是我国经济和社会发展“短板”,区域高质量发展迫切需要强化。《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》指出,西部地区发展不平衡不充分问题依然突出,巩固脱贫攻坚任务依然艰巨,与东部地区发展差距依然较大,所以对我国西部地区的高质量发展问题进行研究就显得十分必要。

一、文献综述

在20世纪已经有部分学者关注经济增长与经济发展,但起初学者们更在意经济增长的速度,且选取的衡量指标也具有很强的单一性[1]。卡马耶夫最先对“经济增长质量”进行定义,指出“经济增长质量”是一个包括经济发展速度、生产商品品质情况和生产物质资料效率三方面在内的复合概念。随后学者们展开了对“经济发展质量”的讨论:徐学敏认为,生产效率的提高相当于经济质量的提高,即给定输入产生更多输出的能力[2];还有学者认为经济发展质量应该包括经济风险调控和社会资源配置(托马斯)[3]、社会秩序和人民健康状况(Barro RJ)[4]、城市生态系统和社会福利状况(Fabio Sabatini)[5]、经济增长和人民生活水平(Boyle,D.;Simms)[6]等方面。可见早期学者的研究虽然已经发现单一指标衡量的局限性,但是并未建立完整的“经济发展质量”评估体系。

随后几年学者们开始建立完整的体系来定义并研究“经济发展质量”。刘树成[7]建立的体系指出“经济发展质量”包括“经济发展形势的稳定度、发展模式的可持续度、发展结构的和谐度、发展利益的和谐度”4个方面。钞小静与慧康[8]建立的体系则包括“发展的结构、发展的稳定、发展的福利和成果的分配、发展的资源利用、发展的环境代价”5个方面。孟夏[9]则指出经济的质量增长由“平衡性、包容性、可持续性、创新性和稳定性”5个方面的动因驱使。可见这一阶段对“经济发展质量”的研究开始从体系角度切入,但是学者们对如何选取体系并未形成统一的看法。

自2015年联合国提出17项可持续发展指标[10]和我国提出“经济高质量发展”及其包含的5个方面的新发展理念[11]后,针对我国经济发展质量研究的体系逐渐展现出统一的趋势,即大多数学者开始根据自身对“新发展理念”和国内经济发展现状的理解对经济发展质量进行定义与评价。对经济发展质量的衡量也从全要素生产率[12]这一单一指标逐步向包含社会治理、生活质量、就业状况、教育水平和国民预期寿命等在内的综合指标转变[13-16]。随着新发展理念深入人心,创新、协调、绿色、开放、共享5个方面逐渐成为中国经济高质量发展测度指标的主要构成部分[17]。Yang等人从经济结构、经济效益和生态环境等方面对我国经济高质量发展水平进行了评价,并探讨了绿色金融、金融科技和经济高质量发展之间的关系[18]。Pan等人从经济发展、创新效率、环境影响、生态服务和民生5个方面构建指标体系测度了301个县的高质量发展指数并探讨了其空间格局[19]。刘亚雪、田成诗、程立燕基于新发展理念构建了衡量经济高质量发展水平的综合指标体系并对99个国家进行测度分析[20]。Kong等人构建了经济增长质量指标体系,包括效率、稳定性和可持续性[21]。Li等人建立了一个多指标体系来计算经济高质量发展,包括5个维度和24个详细指标[14]。Guo等人从产业结构、普惠性全要素生产率、技术创新、生态环境、居民生活水平等5个维度构建了经济高质量发展的市级评价指标体系[22]。李芳林和李明地构建了包括经济运行、社会发展和生态可持续性在内的评价体系,对长江三角洲41个城市的经济高质量发展进行了计算,发现城市之间存在显著差异[16]。Guan等人从创新、协调、绿色、开放、共享5个方面构建指标体系测度了黄河三角洲地区经济高质量发展水平并分析了其分布特征和时空演化特征[23]。殷培伟、谢攀、雷宏振[24]从经济运行供给侧的质量变革、效率变革、动力变革3个维度出发构建指标体系对9个国家中心城市进行经济高质量发展水平测度,发现17年间国家中心城市经济高质量发展综合指数呈上升趋势,但由东向西梯次下降。钞小静、廉园梅、沈路[25]从“条件—过程—结果”的三维框架出发构建指标体系,测度了18年间的中国282个地级及以上城市的经济高质量发展水平,并发现中国地级及以上城市经济高质量发展水平总体呈现稳步上升趋势,且3个维度之间的相对差距不断缩小。李研[26]将政府治理效能纳入高质量发展的研究范畴,采用熵权法测度了我国30个省区市的高质量发展水平,研究发现我国整体及东、中、西部地区高质量发展指数均呈逐年上升态势。陈子曦[27]基于“新发展理念”构建衡量指标体系,从时间、区域及空间3个维度评估城市群高质量发展的动态演进及空间收敛,研究发现城市群间高质量发展水平极化现象突出,存在东高西低明显梯度,但差距逐步缩小。刘颜[28]结合新发展理念构建区域高质量发展测度体系,利用熵值法并借助空间分析工具多尺度地分析了湖南省经济高质量发展时空演变规律及其区域差异,研究发现湖南省高质量发展水平整体上呈现出上升趋势,但是省内四大区域板块内经济高质量发展差距较大。

综上所述,目前针对我国经济高质量发展水平的研究已经形成认可度较高的研究方法与范式,即从自身的创新点出发,结合新发展理念构建指标体系,对经济高质量发展水平进行测度,随后利用相关分析方法对考察范围内地区间差异与发展趋势进行分析并指出现有发展的问题,为今后发展提供相应建议。目前针对国内经济高质量发展水平的研究已经很丰富,包含对全国范围、城市群范围、省级范围、中心城市范围等区域的研究,但是依然缺少针对西部地区发展状况的研究,而西部地区在我国的战略位置十分重要,因此在西部大开发持续推进的背景下,研究西部地区经济高质量发展状况就显得十分必要。本文基于相关研究,结合新发展理念构建了西部地区经济高质量发展评价指标体系,测度西部地区经济高质量发展水平并进行相应分析,针对存在的问题提出合理建议。

二、西部地区经济高质量发展评价指标体系构建与研究方法

(一)构建指标体系

根据《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,借鉴有关研究,结合数据可得性,从创新支撑能力、协调支撑能力、开放支撑能力、绿色支撑能力及共享支撑能力5个维度构建了由49个指标构成的西部地区经济高质量发展水平测度指标体系。

1. 创新支撑能力的维度包含创新投入、创新投入、创新贡献3个维度,第一个维度包括R&D经费投入强度、R&D人员投入力度、科学技术支出占财政支出比重、百万人拥有国家高等院校数量4个测度指标;第二个维度包括万人发明专利授权量、技术市场成交额占比、高新技术产业产值占规模以上工业产值比重3个测度指标;第三个维度包括高新技术创收度、全要素生产率增长率2个测度指标。

2. 协调支撑能力的维度包含城乡发展协调、产业结构协调、能源协调3个维度,第一个维度包括城乡居民人均收入比、城乡消费水平对比、城乡泰尔指数3个测度指标;第二个维度包括单位产业结构高级化指数、产业结构合理化指数2个测度指标;第三个维度包括能源消费弹性系数、电力消费弹性系数、能源自给率3个测度指标。

3. 绿色支撑能力的维度包含资源节约、污染控制、环境保护、环境治理能力4个维度,第一个维度包括万元GDP能耗、万元GDP水耗2个测度指标;第二个维度包括单位GDP废水排放、单位GDP废气排放、单位GDP固体废弃排放3个测度指标;第三个维度包括森林覆盖率、湿地保有率、自然保护区覆盖率、建成区绿化覆盖率4个测度指标;第四个维度包括污染治理投资占GDP比重、每万人环保系统人员数2个测度指标。

4. 开放支撑能力的维度下包含贸易依存度、外商投资情况、国内旅游收入、国际旅游收入、内贸依存情况5个测度指标,分别反映了对外贸易开放度、外商投资、旅游开放度、内贸依存度的水平。

5. 共享支撑能力的维度下包含交通设施、通信设施、环保设施、水利设施、能源设施、教育、文化体育、医疗卫生、社会保障、社会治理、住房保障、恩格尔系数、居民人均可支配收入、基尼系数14个测度指标,分别反映了设施共享、资源共享、保障共享、福利共享的水平。

(二)研究范畴

西部地区的发展在我国经济发展中具有重要的战略地位,本文的研究范围为重庆市、四川省、贵州省、云南省、甘肃省、陕西省、青海省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区共11个省区市。

(三)研究方法

1. 熵权法

熵值法属于客观赋权方法的一种,由于操作简单、理论成熟而备受广大学者的推崇。目前熵值法主要针对二维数据进行建模,对于面板数据(三维)而言,熵值法并不能很好地适用。考虑到这一点,我们对熵值法进行改进,使其更好地适用于面板数据格式。

设有N个省区市(N=1,2,...,n),时间为T(T=1,2,...,t),指标有K(K=1,2,...,k)个。面板格式经过如下操作:

第一步:标准化;

第二步:特征权重;

第三步:计算指标信息熵值e与信息效用值d;

第四步:计算权重;

第五步:计算五个分维度综合值;

最终根据5个分维度得分与分维度权重得出经济高质量发展得分。

2. Dagum基尼系数及分解

本文根据Dagum提出的基尼系数来分析西部地区经济高质量发展的差异及来源。为方便研究,本文综合考虑地理位置与经济状况(人均GDP)将西部地区11个省区市划分为3组进行分析,具体划分方式如表1(表略)。

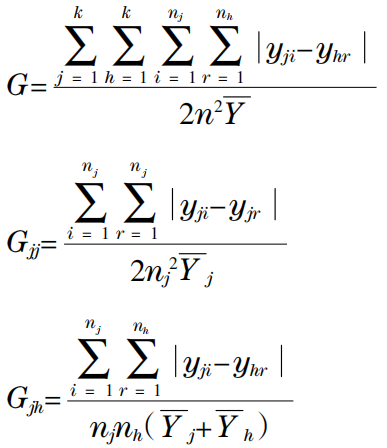

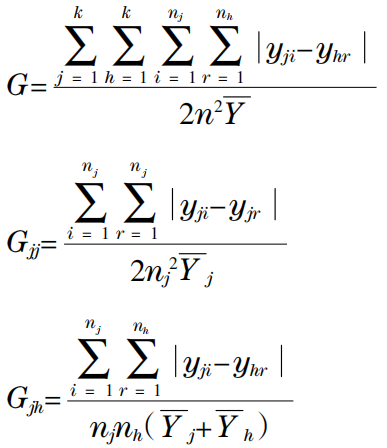

基尼系数分为区域内差异、区域间差异以及超变密度,本文参考相关研究,确定其具体的计算方式如下:

其中G表示总体基尼系数,Gjj表示区域内基尼系数,Gjh表示区域间基尼系数,k表示组别数,n表示所有省区市数量, 表示所有省区市经济高质量发展水平的平均值,nj表示j组内省区市个数,yit表示j组内i省区市经济高质量发展水平。区域内基尼系数与总体基尼系数的比值为区域内贡献Gw、区域间基尼系数与总体基尼系数的比值为区域间贡献Gnb,其余部分为超变密度贡献Gt,且三者之间的关系为G=Gw+Gnb+Gt。

表示所有省区市经济高质量发展水平的平均值,nj表示j组内省区市个数,yit表示j组内i省区市经济高质量发展水平。区域内基尼系数与总体基尼系数的比值为区域内贡献Gw、区域间基尼系数与总体基尼系数的比值为区域间贡献Gnb,其余部分为超变密度贡献Gt,且三者之间的关系为G=Gw+Gnb+Gt。

3. 核密度估计法

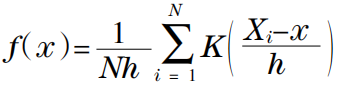

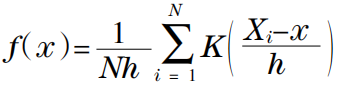

核密度估计法是一种用于估计未知密度函数的非参数检验方法,本文采用核密度估计法对西部地区经济高质量发展进行分布动态以及演进分析。假定城市群高质量发展综合指数X的概率函数为f(x),f(x)的具体表达式如下式所示:

其中,N表示观测值个数,Xi表示独立同分布的观测值,x表示观测值的平均值,h表示带宽,带宽的大小决定了核函数的精度,其值越小精度越高,反之越低。

三、西部地区经济高质量发展的测度结果分析

(一)西部地区经济高质量发展综合结果与分维度结果分析

西部地区经济高质量发展指数综合维度与分维度的结果及时间趋势演变走势图显示2000—2020年西部地区的经济高质量发展指数逐年递增,这表示西部地区经济建设取得一定成就,西部大开发战略成果显著;5个分维度中绿色指数与共享指数增长幅度最大,分别增长了451.08%、281.81%,这表示西部大开发很大程度上提升了西部地区居民生活共享水平,同时西部地区环境保护工作成果显著,21年来环境质量持续向好。5个分维度的发展结果整体水平从高到低依次为共享、绿色、创新、协调和开放;共享发展水平与绿色发展水平位于第一梯队,20年间均值分别为1.2956、0.8923,这表示西部地区没有因为经济发展而破坏环境,反之选择的是资源共享型、环境友好型的经济发展模式;西部地区的创新发展能力与协调发展能力受技术、人才等因素的限制,进步速度相对较缓,位于第二梯队,均值分别为0.6579、0.5488;在西部地区经济高质量发展的5大维度中开放发展水平最低,这与西部地区的地理区位有着密切关系。

(二)各省区市经济高质量发展综合结果分析

根据西部地区经济高质量发展的综合结果趋势图,结合测度结果可以得出2000—2009年经济高质量发展水平最高的为青海省,2011—2020年经济高质量发展水平最高的为重庆市,其余省区综合水平相对较低但可分为两个梯度。重庆市与青海省的年均得分分别为0.101、0.100,属于第一梯队;陕西省(0.093)、新疆维吾尔自治区(0.091)、四川省(0.087)、内蒙古自治区(0.087)和宁夏回族自治区(0.080)的年均得分均位于0.080与0.099之间,属于第二梯队;广西壮族自治区(0.074)、云南省(0.069)、甘肃省(0.068)与贵州省(0.063)年均得分均不足0.080,属于第三梯队。

11个省区市的经济高质量发展水平在21年间整体均呈现上升趋势,其中四川省上升幅度最大,得分从2000年的0.0295上升至2020年的0.1441,上升了389.23%;青海省上升幅度最小,得分从2000年的0.0591上升至2020年的0.1357,上升了129.72%;其余省区市经济高质量发展水平均有不同程度上升。

2020年各省区市人均GDP排名与2020年各省区市经济高质量发展指数排名情况,与2020年经济高质量发展水平对比发现,重庆市的经济实力与综合得分均排名第一,经济发展水平较高;贵州省、甘肃省、陕西省与新疆维吾尔自治区的经济实力排名与综合得分排名一致;四川省、云南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区与宁夏回族自治区的经济实力排名与综合得分排名稍有差距,这表示经济高质量发展水平与各地区经济发展状况一致;青海省的经济实力排名与综合得分排名相差4名,这表示青海省代表经济发展状况的指标与其衡量高质量发展的指标之间可能出现结构性错位。

(三)各省区市经济高质量发展分维度结果分析

分析11个省区市2000—2020年经济高质量发展分维度指数年均值可得:创新维度层面,重庆市与陕西省的均值断层领先于其他省区,分别为0.0966、0.0911;其次是四川省,均值为0.0749;其余省区均值均在0.060以下。可以发现各省区市创新指数水平与该省区市的经济实力具有较高相关性。11个省区市协调发展指数水平相对均衡,其中最高的为内蒙古自治区(0.0595),最低的为甘肃省(0.0356)。绿色发展指数水平整体较高,11个省区市均在0.06以上,这表示西部各省区市的环境保护工作成果显著,其中最高的为重庆市(0.0937),最低的为贵州省(0.0614)。开放发展水平在5个维度中得分最低,得分最高的为重庆市(0.0513),得分最低的为新疆维吾尔自治区(0.0184)。共享发展指数在5个维度中得分最高,最高的青海省达到了0.1655,最低的贵州省也有0.0828,11个省区市中有8个得分在0.1之上,这表示西部大开发取得显著成果,各省区市人民生活共享水平得到改善。

四、西部地区经济高质量发展的区域差异及动态演进分析

(一)区域差异分析

1. 总体差异分析。根据上文所述方式对西部地区经济高质量发展基尼系数进行测算分解,结果显示,2000—2020年西部地区经济高质量发展水平总体基尼系数均值为0.3199,整体呈现先上升后下降的趋势。2000—2012年总体基尼系数波动上升至0.4180,至2020年又下降至0.2050,这表示西部地区最初的发展方式拉大了地区差异,但后来跟随政策调控进行发展区域协调性变高。

2. 区域内差异分析。2000—2020年三组考察对象的区域内差异均值分别为0.0574、0.2582、0.2544,数值均较小,这是因为上文根据经济发展水平进行分组,一定程度上降低了组内差异。此外,第一组的组内差异最小,第二组与第三组的组内差异接近。

3. 区域间差异分析。2000—2020年1组与2组、1组与3组、2组与3组的区域间差异均值分别为0.4195、0.4650、0.2761,这表示1组与2组、1组与3组之间的经济高质量发展水平差异较大,而2组与3组之间的区域差异较小,这与各省区市客观经济发展水平相符。考察期内,1组与2组、1组与3组的经济高质量发展水平差异均呈现先扩大后缩小的趋势,唯独2组与3组的区域间差异变化不大,这表示2组与3组在考察期内率先融入西部大开发的区域发展战略并取得快速发展,1组则在带动下随后加入区域发展战略。

4. 差异贡献率分析。从西部地区经济高质量发展水平整体差异的来源可以发现,区域间的差异贡献率最高,在考察期内的年均值达到了73.82%;区域内差异贡献率次之,为15.77%;超变密度贡献率最小,为10.41。显然各个分组之间的差异大部分由区域间差异贡献,因此缩小区域间差异,促进经济高质量均衡发展应该着重从解决区域间差异入手。

(二)西部地区经济高质量发展空间分布动态及演进分析

我国西部地区2000—2020年经济高质量发展综合指数的动态演进情况显示,考察期内西部地区11个省区市总体分布呈右移趋势,且分布曲线主峰高度先急速上升后急速下降,最后缓慢波动上升,峰值位置位于区间(0.05,0.1)附近,这表示21年间11个省区市经济高质量发展水平稳步提升,且其经济高质量发展综合指数分布经历了集中—分散—集中的过程。除一个主峰之外几乎没有侧峰,这表示西部地区的经济高质量发展水平相对均衡,并未出现极化情况。从两侧看,尾部短而宽,这表示城市群高质量发展水平不存在极值或者极值很少,且呈现向一个区间收敛的趋势。综上所述,西部地区经济高质量发展总体水平显著提升,且空间分布逐渐均衡。

(三)马尔科夫链

传统马尔科夫链是由马尔科夫(A.A.Markov)于1906年提出的,是一种被用作研究自然过程的数学模型,后由于该模型具有随机性、稳定性和无后效性等优势被地理学家和经济学家用于描述自然地理现象演化过程和社会经济“俱乐部趋同”现象的实证研究。空间经济学中的观点称,一定区域内某时段出现的地理或经济现象具有无后效性的特征,因此马尔科夫链对研究区域经济差异变化规律、探索区域经济发展状态发生时空转移路径及其转移概率有奇效[17]。故本文采用传统马尔科夫链对西部地区经济高质量发展的内部趋势特征进行分析[7,16,18,19],采用四分位法将11个省区市考察期内的经济高质量发展指数分为低、中低、中高及高4个等级,计算得到概率转移矩阵。

从概率转移矩阵结果可以看出,转移矩阵对角线上的概率均大于非对角线的概率,这表示低水平、中低水平、中高水平、高水平的省区市均有保持自己原有发展水平的趋势,可见西部地区省区市经济高质量发展具有稳态性,存在“俱乐部趋同”现象;低水平与高水平趋同的概率明显高于中低水平与中高水平,这表示西部地区的经济高质量发展存在一定程度的“马太效应”。此外,西部地区存在中低水平与中高水平向更高一级与更低一级迁移的概率,但是两种水平中向更高一级迁移的概率更大,这表示西部地区经济高质量发展有上升趋势,“中坚力量”发展态势向好,同时各个水平均不存在“跳跃式”迁移概率,这表示西部地区经济高质量发展速度稳定。

五、结论与政策建议

(一)结论

1. 2000—2020年西部地区整体经济高质量发展水平逐年上升,表示西部地区经济发展状态良好,但11个省区市之间差距较大,可分为三个层级,重庆市与青海省位于第一层级,陕西省、新疆维吾尔自治区、四川省、内蒙古自治区与宁夏回族自治区属于第二层级,广西壮族自治区、云南省、甘肃省与贵州省属于第三层级,且各省区市在21年间经济高质量发展综合指数整体呈上升趋势。分维度来看,西部地区的绿色维度与共享维度发展速度更快且在近年间出现明显极化,创新维度与协调维度得分呈现波动上升趋势,开放维度受西部地区地理区位影响不仅在5个维度中得分最低且整体呈现下降趋势。

2. 西部地区总体基尼系数整体呈现先上升后波动下降的趋势,这表示西部地区省区市在发展经济的同时开始兼顾区域间的协调性。区域内差异方面,三个分组的数值均较小,且第一组的组内差异明显小于第二组和第三组。区域间差异方面,第一组与其他两组之间的差异较大且这一差异呈现先扩大后缩小的趋势,而第二组与第三组之间的差异较小且考察期内变化不大,这表示后两组具有更相似的经济特征。从差异贡献率来看,区域间差异占据了差异来源的七成以上,是差异的主要来源。

3. 根据核密度估计的动态分布,考察期内西部地区11个省区市总体分布呈右移趋势,且主峰高度呈现先下降后上升的趋势,这表示21年间11个省区市经济高质量发展水平稳步提升,且其分布经历了先集中后分散再集中的过程。分布图中没有侧峰出现,两端极少出现极值且整体呈现向一个区间收敛的趋势,西部地区经济高质量发展空间分布逐渐均衡。

4. 西部地区经济高质量发展存在“俱乐部趋同”的现象与“马太效应”,呈现稳态性,且经济高质量发展水平向上转移的概率要高于向下转移的概率,这表明西部地区的经济高质量发展依然处在快速发展阶段。

(二)政策建议

1. 制定有梯度的区域发展政策。西部地区的11个省区市之间不仅经济高质量发展水平有较大差距,其经济实力、资源禀赋、人口条件等均存在较大差异和梯度水平。因此,应该针对各省区市自身的经济发展水平和结构特征制定差异化的区域发展政策,以保证西部地区经济高质量发展的多样性。

2. 加速推进西部地区省区市之间的协同发展。西部地区经济高质量发展协调维度水平较低,且区域间差异较大,这需要各省区市之间建立更为便利的沟通桥梁,持续降低省区市之间的市场壁垒,进行更为密切的政治、经济对话;充分发挥重庆、西安、成都等城市的带动效应,积极建立西部地区的发展网络,推动区域间的协同发展,提高西部经济高质量发展协同指数。

3. 积极开辟西部地区的国际市场。西部地区经济高质量发展开放维度在5个维度中水平最低,因此要立足西部地区的区位条件,充分发挥“一带一路”的桥梁作用,积极开辟延边地区(如新疆)的国际市场,积极加深与周边友好国家的经济往来,为西部地区高质量发展提供开放契机,为国内国际双循环贡献西部力量。

参考文献:

[1]张哲.西部地区经济高质量发展水平统计研究[D].喀什大学,2023.

[2]徐学敏.发展经济重在质量[J].财经问题研究,1998(12):10-12.

[3]TRAINRE.The quality of growth[M].Oxford Onirersity Press,2000.

[4]BARRO R.Quantity and Quality of Economic Growth[M]//LOAYZA N, SOTO R. The Challenges of Economic Growth;The Challenges of Economic Growth. Central Bank of Chile,2003.

[5]SABATINI F.Social Capital and the Quality of Economic Development[J].Kyklos(Basel),2008,61(3): 466-499.

[6]BOYLE D,SIMMS A.The New Economics:A Bigger Picture[M].Sustainability:Science,Practice and Policy,2009.

[7]刘树成.论又好又快发展[J].经济研究,2007,42(6):4-13.

[8]钞小静,惠康.中国经济增长质量的测度[J].数量经济技术经济研究,2009,26(6):75-86.

[9]孟夏,王霞.APEC经济增长新战略探析[J].亚太经济,2011(4):18-22.

[10] SCHMIDT-TRAUB G,KROLL C,TEKSOZ K,et al.National baselines for the Sustainable Development Goals assessed in the SDG Index and Dashboards[J].Nature Geoscience,2017,10(8):547-555.

[11] 何立峰.深入贯彻新发展理念推动中国经济迈向高质量发展[J].宏观经济管理,2018(4):4-5+14.

[12] CHOW G C,LI K W.China’s Economic Growth:1952-2010[J].Economic Development and Cultural Change,2002,51(1):247-256.

[13] 张军扩,侯永志,刘培林,等.高质量发展的目标要求和战略路径[J].管理世界,2019,35(7):1-7.

[14] LI X,LU Y,HUANG R.Whether foreign direct investment can promote high-quality economic development under environmental regulation: evidence from the Yangtze River Economic Belt,China[J].Environmental Science and Pollution Research, 2021,28(17):21674-21683.

[15] SMARANDOIU S L A.AN EMPIRICAL APPROACH OF SOCIAL IMPACT OF DEBT ON ECONOMIC GROWTH.EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION[J].Analele Universitatii Constantin Brancui din Targu Jiu:Seria Economie,2016,1(5):189-198.

[16] 李芳林,李明地.长三角城市群高质量发展综合评价研究[J].西部经济管理论坛,2021,32(4):36-48.

[17] GUO J,SUN Z.How does manufacturing agglomeration affect high-quality economic development in China?[J].Economic Analysis and Policy,2023,78:673-691.

[18] YANG Y,SU X,YAO S.Nexus between green finance, fintech, and high-quality economic development:Empirical evidence from China[J].Resources Policy,2021,74:102445.

[19] PAN W,WANG J,LU Z,et al.High-quality development in China:Measurement system, spatial pattern,and improvement paths[J].Habitat International,2021,118:102458.

[20] 刘亚雪,田成诗,程立燕.世界经济高质量发展水平的测度及比较[J].经济学家,2020(5):69-78.

[21] KONG Q,PENG D,NI Y,et al.Trade openness and economic growth quality of China:Empirical analysis using ARDL model[J].Finance Research Letters,2021,38:101488.

[22] GUO B,WANG Y,ZHANG H,et al.Impact of the digital economy on high-quality urban economic development:Evidence from Chinese cities[J].Economic Modelling,2023,120:106194.

[23] GUAN C,CHEN L,LI D.Does the Opening of High-Speed Railway Improve High-Quality Economic Development in the Yangtze River Delta,China?[J].Land,2023,12(8):1629.

[24] 殷培伟,谢攀,雷宏振.国家中心城市经济高质量发展评价及差异分析[J].经济学家,2023(3):68-78.

[25] 钞小静,廉园梅,沈路.中国经济高质量发展的时空差异与收敛特征研究——基于“条件—过程—结果”的三维测度[J].财经问题研究,2023(3):3-21.

[26] 李研.高质量发展的区域差异、来源分解及收敛性分析[J].统计与决策,2023,39(2):93-98.

[27] 陈子曦,青梅.中国城市群高质量发展水平测度及其时空收敛性研究[J].数量经济技术经济研究, 2022,39(6):42-60.

[28] 刘颜,伦晓波.经济高质量发展水平测度、区域差异及提升路径研究——以湖南省为例[J].科学决策,2023(4):56-68.

* 作者简介:曹志坚(1967—),男,甘肃会宁人,兰州大学经济学院教授、博士研究生导师,研究方向为农村经济;

吕昭星(1999—),男,甘肃会宁人,兰州大学经济学院硕士研究生,研究方向为农村经济。

本文章仅供学习交流,为便于阅读,已省去原文中图表等部分,如需学术引用,请以其发表期刊全文为准。版权归原作者、原发单位、原发期刊所有。如对我们发布的内容有异议,请与我们联系,我们会及时修改、删除。

欢迎转载,转载请注明出处。

甘公网安备 62010202002248

甘公网安备 62010202002248