原文刊载于《社科纵横》2025年第1期

ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响

刘建国,李欣洋

(兰州财经大学 经济学院,兰州 730020)

【内容摘要】随着中国经济社会发展全面绿色转型不断推进,企业ESG(环境、社会和治理)表现愈加受到重视,ESG评级分歧成为影响绿色技术创新持续性的关键因素。基于2007—2022年中国A股上市公司数据,理论分析并实证检验了ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响及其机制。研究发现:ESG评级分歧显著抑制了绿色技术创新持续性,且这一作用在非重污染和所处地区环境规制较弱企业中尤为显著。分析发现,ESG评级分歧通过加剧管理层短视和融资约束两个渠道显著抑制了绿色技术创新持续性。基于此,从ESG评级的角度出发,为保障绿色技术创新持续性提供了经验证据和理论支持。

【关 键 词】ESG评级分歧;绿色技术创新持续性;管理层短视;融资约束

中图分类号:F275;F832.5;X322 文献标识码:A 文章编号:1007-9106(2025)01-0071-12

一、引言

近年来,随着“双碳”目标的提出,绿色可持续发展理念逐渐深入人心。2024年7月,中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中提出,要持续更新环境、能效和碳排放等约束性标准,以国家标准提升引领传统产业优化升级,同时持续优化能源结构。可以看出,实现全面绿色转型离不开绿色技术创新的持续推动。相较于绿色技术创新,绿色技术创新持续性更加侧重时间上长期知识的积累与技术进步,注重不断创造或重塑绿色创新能力。作为市场中的关键经济主体,企业推进绿色可持续发展战略,持续进行绿色技术创新以适应未来绿色发展的要求不仅符合政府、市场和投资者等利益相关者的期望,也是企业自身发展的必然选择。

ESG(环境、社会和治理,Environmental,Social and Governance)是推动企业转型、助力“双碳”目标达成、实现可持续高质量发展的重要抓手。上交所制定《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案(2024—2026年)》并就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见。ESG表现在市场中发挥的作用越来越大,企业ESG评级成为外部利益相关者了解企业ESG表现的主要途径。ESG评级由评级机构根据企业公开的ESG相关信息和机构独有的评估模型综合计算得到,可能导致不同机构对同一家企业ESG评级存在显著差异。ESG评级分歧的存在,一定程度上反映了企业ESG表现的风险和相关信息的不确定性,这向利益相关者传达出负面的信息,进而阻碍企业获取财力、人力和技术资源,迫使企业为了尽快弥合ESG评级的分歧而采用短期见效的方法,在资源挤占下损害长期利益,但也有可能倒逼企业管理层为了在未来保持相对一致的ESG评级而持续加大对绿色技术创新的投资。ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响具有不确定性。

基于以上背景和考虑,本文提出一个具有理论意义又富有政策含义的问题:在绿色可持续发展的背景下,机构对企业ESG评级上的分歧对绿色技术创新持续性产生何种影响?具体通过何种路径来实现?本文在梳理既有研究并进行理论分析的基础上,结合2007—2022年中国A股上市公司的数据进行了实证检验,旨在探索ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响,并进一步分析其具体作用机制,以期为ESG建设和提高绿色技术创新持续性提供参考。

二、文献综述

随着绿色发展理念的深入推广,绿色技术创新作为创新发展与绿色发展的交汇点,受到了学术界的关注。尽管学术界对绿色技术创新的研究颇丰,但聚焦于其持续性的探讨却相对较少,特别是从企业自身角度深入分析绿色技术创新持续性影响因素的研究并不多见。

(一)ESG评级分歧相关研究及其经济后果

随着ESG发展的持续升温,ESG评级的重要性已毋庸置疑。然而,一个不容忽视的问题在于,ESG评级分歧,也就是不同机构对同一家企业给出的ESG评级差异,干扰外界对企业ESG表现的评价。关于ESG评级分歧的研究主要聚焦于两个方面:一方面,探讨ESG评级分歧产生的根源。现有研究指出,对ESG概念的理解差异、衡量方式的不同、数据选取的偏差,以及权重分配的多样性等因素,均会对评级结果产生显著影响。简而言之,评级过程中缺乏统一的标准是导致ESG评级分歧的内在原因[1]。另一方面,研究集中于ESG评级分歧带来的经济后果。现有研究普遍认为,ESG评级分歧能够反映出企业ESG表现的风险及信息的不确定性。在资本市场表现上,ESG评级的差异导致企业信息透明度降低和代理成本上升,进而削弱了股价的信息含量[2],并对股票超额收益率产生负面影响[3]。在财务方面,ESG评级分歧显著提高了审计费用,同时通过降低长期债务融资水平和投资者情绪的积极性,加剧企业获取长期资金的难度,形成了投融资期限的错配[4]。在创新领域,有研究认为ESG评级分歧会加剧企业的融资约束并降低人力资本水平,进而阻碍企业创新[5]。然而,也有研究持相反观点,认为ESG评级分歧具有类似保险的效应,企业可以通过绿色创新来缓冲与ESG评级分歧相关的风险[6]。可以看出,ESG评级分歧对创新投入及财务方面,多起到负向作用。

(二)绿色技术创新概念及其影响因素

目前,学界在绿色技术创新领域已取得丰硕成果,但其影响因素的研究主要聚焦于宏观层面,而从微观视角出发的探索尚存空间。就绿色技术创新的基本内涵而言,尽管各学者对其定义略有不同,但核心均聚焦于环境保护、节能减排等关键要素。根据国家发展改革委员会和科技部发布的《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》,绿色技术是指降低消耗、减少污染、改善生态,促进生态文明建设、实现人与自然和谐共生的新兴技术,而绿色技术创新则是这类技术的革新与进步。在影响因素的分析上,现有文献主要围绕国家政策层面展开,针对企业层面的研究尚显不足。从宏观层面来看,环境规制[7]与绿色金融[8]作为当前的政策焦点,对绿色技术创新具有显著影响,但不同环境规制政策的效果存在显著差异,且其有效性还受到短期容忍度[9]、地区差异[7]等多重因素的制约。从企业层面来看,绿色技术创新主要受到信息传递与管理层导向的双重影响。数字化转型带来的信息共享提升、投资者对企业的关注都显著促进了绿色技术创新,同时管理层对绿色技术研发态度、对环境关注度及绿色发展意识也正向影响了绿色技术创新[10-13]。具体而言,信息交流越通畅,以及管理层对绿色创新发展的关注度越高,企业的绿色技术创新水平也相应越高。ESG表现作为衡量企业综合绩效的重要指标,具有信息传递功能,并在一定程度上反映了管理层对绿色的关注度。然而,ESG评级分歧导致信息传递混乱,影响企业的融资能力和管理层的注意力分配,从而对绿色技术创新水平及其持续性产生复杂的影响。因此,在深入探索绿色技术创新持续性的影响因素时,应充分考虑ESG评级分歧的作用及其对企业行为的影响。

(三)ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响

关于ESG评级分歧与绿色技术创新持续性,尽管文献分析表明二者存在关联,但相关研究仍较为匮乏。ESG评级分歧主要源于评级机构的信息渠道和标准不一致,企业以自愿披露为主,且披露内容上的不统一进一步加剧了这种分歧。因此,本文所述ESG评级分歧为知名度较高评级机构对同一家企业ESG表现上的评级分散程度。现有研究主要探讨ESG评级分歧对绿色技术创新水平的影响,但得出的结论却大相径庭。有部分学者认为ESG评级分歧促进绿色技术创新,如董聪等[14]认为ESG评级分歧对上市公司绿色创新具有倒逼作用,通过增强企业获取资本市场融资、市场竞争资源以及管理层绩效压力等机制,激励企业提升绿色创新水平,尤其在重污染行业、企业自身及所在地政府重视可持续发展的企业中更为显著。曾宇飞洋等[15]基于利益相关者理论、制度理论和资源依赖理论进行实证分析,同样得出ESG评级分歧促进绿色创新的结论,其机制涉及外部公众、媒体和分析师关注,以及内部研发积极性。然而,也有学者持相反观点。张学慧等研究发现,ESG评级分歧通过增大企业融资约束抑制绿色创新,尤其在非绿色投资者企业、非重污染行业及高新技术企业中更为显著[16]。甄玉晗等进一步细分ESG评级分歧样本后发现,分歧较大时绿色创新水平明显下降,分歧较小且ESG评级较低时影响不显著,而分歧较小且ESG评级较高时绿色创新水平有所提升[17]。当前结论得出相反结果的部分原因可能在于样本时间窗口和样本量的差异,机制上ESG评级分歧对资源支持影响方向的结论差异也很大,而资源支持是绿色技术创新持续性的重要影响因素。综上所述,ESG评级分歧与绿色技术创新持续性之间的关系复杂,需进一步深入研究以明确其内在机理和影响因素。

梳理文献可知,在当前绿色技术创新的研究领域中,对其影响因素的研究大多聚焦于外部政策环境,对企业内部因素的深入剖析相对较少,且对持续性的探讨较为薄弱。同时,关于ESG评级分歧如何具体作用于绿色技术创新持续性的研究也不足。鉴于此,本文致力于探讨ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响,并深入分析其影响的具体路径。

三、理论分析与研究假设

ESG评级作为企业与外界沟通的重要桥梁,其影响力日益显著,渗透到了企业运营的方方面面。随着ESG评级未来步入强制披露的新阶段,且披露要求更为严格,不仅为企业与外界交流搭建了有效的平台,使企业能够展示自身的独特优势,还成了评判企业是否践行绿色发展理念的重要标尺。这一评级体系关乎企业能否通过持续性绿色技术创新实现发展方式绿色转型以符合国家可持续发展战略。为深入剖析ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响及其机制路径,本文进行了以下详细解析,并绘制了影响路径图,如图1所示(图略)。

(一)直接影响

根据信号传递理论,ESG评级作为企业向外界展示的关键信息指标,其评级上的分歧首先会阻碍信息的顺畅传递,释放出混乱与不确定性的信号。

1. ESG评级分歧会加剧投资者与企业之间的信息不对称程度,使得外界难以对企业内部真实的ESG履行情况形成清晰的认知,同时也难以对高管进行有效的持续监督。这种情况下,管理者实施盈余操纵行为的隐蔽性增加,而企业也由于难以准确评估自身在ESG方面的表现,无法根据外界反馈作出精确决策。这可能导致企业对绿色创新项目的风险和收益作出错误的预判,增加作出错误投资决策的概率,从而抑制绿色技术创新的持续性。

2. ESG评级在吸引高素质人才方面扮演着重要角色。ESG中的S从企业履行社会责任的维度考察企业的可持续发展能力,包括企业对员工等一系列利益相关者权益的保护,对员工的福利与健康、员工的培训与发展,以及员工关系等方面的重视。企业ESG披露通过反映企业在改善工作环境、维护客户忠诚度,以及加强与利益相关者联系方面的表现[18]成为吸引和留住优秀员工越来越重要的方式,当员工认为一家企业积极履行社会责任时,就会倾向于在这家企业任职。ESG评级分歧对于求职者而言,往往意味着企业状况不佳,未来存在风险,会使员工对企业的ESG承诺和表现产生怀疑,进而削弱对企业未来发展的信心,导致企业对高质量人才的吸引力降低,甚至可能出现现有优秀员工离职的情况。企业的人力资本质量下降,进而抑制企业的绿色创新。

综上所述,本文提出研究假设一:

H1:ESG评级分歧对绿色技术创新持续性存在负向影响。

(二)管理层短视机制效应

基于委托代理理论的视角,管理层与股东之间存在着根本性的利益冲突。管理层倾向于追求即期的个人收入增长与声誉资本的积累,而股东则更加关注企业的长远发展与持续价值创造。当ESG评级出现分歧时,管理层在维护个人利益的内在驱动下,可能更倾向于采纳短期策略以迅速优化ESG表现,从而忽视了对长期绿色技术创新持续性的投资。

1. 面对ESG评级的分歧,管理层在保护个人收入与声誉免受损害的动机驱使下,展现出强烈的短视行为倾向。一方面,随着ESG评级逐渐成为股东、债权人及投资者评估企业业绩的关键指标,ESG评级分歧直接影响管理层在任期间的薪酬水平与经济利益。另一方面,根据声誉机制理论,声誉受损后的潜在恢复成本高昂,管理层为避免个人声誉受损,更倾向于采取能在短期内提升企业市场表现、获得投资者正面评价的策略。管理层倾向于规避经济损失与声誉贬值的双重风险,因此具有强烈的动机忽视长期创新,而采取短视行动以期迅速提升企业的业绩,从而有效应对ESG评级分歧带来的负面影响。

2. 管理层的短视行为对绿色技术创新的持续性构成了显著的抑制效应。绿色创新项目因其高投入、长回报周期的特性,使得企业在短期内面临较大的经营压力,且创新成果的实现需经历较长时间,且成果具有不确定性。因此,绿色创新并非迅速解决ESG表现分歧的理想选项。为迅速重建利益相关方的信任,管理层往往倾向于采取更直接且高效的措施来提升企业的ESG表现,而非继续维持原有创新水平。同时,ESG评级的不确定性增加了企业的收益波动性,降低了企业的风险承受能力。在理性经济人假设的框架下,高管在有限的任期内,出于维护职业声誉与确保短期收益的考量,更倾向于规避风险,减少对投入高、收益不确定性较高的绿色创新项目的投资,进而削弱了企业绿色技术创新的持续性与动力。

由此本文提出研究假设二:

H2:ESG评级分歧加剧管理层短视,从而降低绿色技术创新持续性。

(三)融资约束机制效应

基于利益相关者理论,外部利益相关者是影响企业绿色创新的重要因素,随着ESG理念的日益普及,利益相关者开始将ESG评级这一风险衡量指标纳入对企业的综合评估中。ESG评级的分歧表明企业风险大,利益相关者为了规避风险,会要求更高风险溢价或减少对ESG评级分歧大的企业的投资,造成融资约束,进而因缺乏持续性的充足资金,降低绿色技术创新持续性。

1. ESG评级分歧增加了融资约束。一方面,ESG评级的分歧给利益相关者在评估企业状况时带来了极大困扰,加剧了信息不对称现象。这种分歧向市场释放了大量混杂信息,使得投资者难以有效筛选和解读,不仅提升了信息处理成本,还降低了投资者对有价值信息的关注度。由于投资者普遍缺乏独立收集和分析ESG信息的能力,难以区分市场上的有效信息与无效“噪音”,这进一步恶化了信息不对称问题。当评级机构间存在显著分歧时,其评级结果的客观性和准确性受到质疑,无法成为资金提供方决策的有力依据,造成资金成本上升。另一方面,ESG评级分歧被视为企业内部管理不善、信息质量欠佳且长期发展潜力存疑的标志,容易引发外界对企业偿债能力和持续经营能力的担忧。为了规避潜在风险,投资者往往选择减少对此类企业的投资,企业的融资渠道减少。因此,在面对ESG评级差异明显的企业时,风险溢价的上升和融资渠道的减少增加了融资难度,提高了企业面对的融资约束。

2. 融资约束的加剧迫使企业采取更为谨慎的经营策略,进而可能减少企业对绿色技术创新的投入。绿色技术创新涉及研发、生产、市场推广等多个环节,因此,大量稳定的资金支持对保障绿色技术创新在研发和生产阶段的顺利进行至关重要。然而,ESG评级分歧导致的融资约束,可能会限制这些资金的流入,从而制约绿色技术创新的持续发展。

因此本文提出研究假设三:

H3:ESG评级分歧加剧融资约束,从而降低绿色技术创新持续性。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2007—2022年A股上市公司样本,并作出如下处理:(1)去除金融行业企业;(2)仅保留正常上市企业;(3)去除相关数据缺失的企业;(4)对连续变量进行上下1%的缩尾。数据来源于中国研究数据服务平台、Bloomberg数据库、万得数据库和国泰安数据库。

(二)变量定义

1.解释变量

ESG评级分歧(Eu)。参考Christensen等的研究[19],选用华证、商道融绿、彭博、万得和CNRDS5家机构的ESG评级数据衡量。具体步骤如下:第一,由于各评级机构的评价方式不同,进行数据预处理,使得不同机构数据具有可比性。将彭博和CNRDS的ESG评级取10%;将华证和商道融绿的ESG评级数据从低到高依次从1起赋值。第二,仅保留当年至少有两家评级机构对其做出ESG评级的企业,并对处理后的ESG评级数据取标准差。

2.被解释变量

绿色技术创新持续性(Conti)。参考侯林岐等[20],基于绿色技术创新产出视角衡量,即企业在第t与t-1年间的绿色技术专利申请量之和较第t-1与t-2年间的绿色技术专利申请量之和的环比增长率,再乘以第t与t-1年的绿色技术专利申请量之和。

3.控制变量

参照既有研究做法[20],基于理论分析和研究目标,选用6个控制变量,以尽可能提升研究的信度和效度。企业年龄(Age)和企业规模(Size),不同年龄和规模的企业其创新能力和创新意愿不同。资产负债率(Lev),反映了企业的负债水平和资产结构,对企业的经营决策、投资行为以及绩效等方面产生不同的影响。资产收益率(Roa),反映了企业利用资产创造利润的能力,排除盈利能力差异对绿色技术创新持续性的影响。股权集中度(Top)和两职分离率(Sep),反映了企业内部治理结构,排除内部治理能力对绿色技术创新持续性的干扰(如表1所示)(表略)。

(三)模型设计

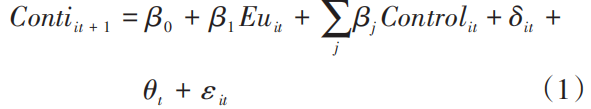

在基于前文的理论分析,建立双向固定效应模型进行检验。由于不同机构发布ESG评级的时间存在差异,并且绿色技术创新往往具有一定的时间滞后性,因此,被解释变量选用下一期数据衡量。建立基准回归模型(1)如下:

其中,各变量含义如前文所示,Contrilit为控制变量组,δit、θt和εit分别表示行业估计效应、年份固定效应以及随机扰动项。

(四)主要变量描述性统计分析

表2呈现了主要变量的描述性统计结果。绿色技术创新持续性(Conti)的最大值为344.5,最小值为0.000,均值为16.35,说明不同企业的绿色创新持续性水平差距较大,且整体绿色创新持续性有待提高,与现有研究相符[20]。ESG评级分歧(Eu)的均值为1.395,最大值为2.8,最小值为0.066,说明ESG评级分歧普遍存在,与现有研究[14]也较为吻合。

五、实证结果分析

为深入探究ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响,以求为提高绿色技术创新持续性提供参考,本部分采用前文所述的数据与模型进行回归分析,并通过一系列稳健性检验确保所得结论的可靠性,揭示两者之间的因果关系。在此基础上,本文进一步展开机制分析,旨在厘清ESG评级分歧与绿色技术创新持续性之间的传导路径。此外,本文还针对不同样本进行了差异化分析,以期发现不同情境下ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的不同影响。

(一)基准回归

为衡量ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响,本文基准回归中控制了时间和行业固定效应,还区分了加入控制变量和不加入控制变量两种情况,以确保本模型具有相当的稳健性。

回归结果显示,在未加入控制变量前,ESG评级分歧系数为-1.1881,在1%水平上显著为负,说明ESG评级分歧(Eu)显著抑制绿色技术创新持续性(Conti)。进一步加入控制变量,ESG评级分歧的系数为-0.9295,在5%水平上显著,回归结果保持一致,证明了研究假设H1。ESG评级分歧每提高1个单位,绿色技术创新持续性下降0.9295个单位。从调整后的决定系数来看,加入控制变量后的值更大,一定程度上说明控制变量选取有效,加入控制变量后的回归结果更加可信。

基准回归的结果表明,ESG评级分歧显著抑制了绿色技术创新持续性。原因在于:第一,ESG评级分歧导致高质量人才对企业未来的发展前景产生担忧,对企业能为自身提供的保障提出质疑,从而降低了他们加入企业的意愿。绿色技术创新是一个周期长,需要创新人才支持与知识积累才能持续性产出成果的过程,高素质人才的缺乏无疑会削弱企业绿色技术创新的能力,进而抑制绿色技术创新持续性。第二,ESG评级分歧反映出企业在环境、社会和公司治理等方面可能存在的问题,也代表企业的经营风险。出于整体风险总量控制的考虑,企业可能减少对高风险项目的投资。绿色技术创新往往伴随着较高的研发成本和未来产出的不确定性,因此,当企业面临ESG评级分歧带来的额外风险时,会更加谨慎地分配资源,优先保障经济上的盈利和稳定,从而牺牲了绿色技术创新的持续性。第三,ESG评级分歧使得企业和外界信息不对称程度加深,阻碍绿色技术创新项目的顺利实施。一方面,从外部投资者看,信息的不确定性弱化了其对企业绿色技术创新项目的评估能力,无法准确对具有价值的项目进行投资,降低对绿色创新持续性的支持。另一方面,企业由于ESG评级分歧带来的信息混乱,也无法确定外界对绿色项目的反馈,从而在投资决策上失误,抑制绿色技术创新持续性。

控制变量中,企业规模(Size)的系数为13.6935,在1%水平上正向显著,说明企业规模对绿色技术创新持续性有显著正向影响。企业在行业中的规模越大,掌握的资源越多,有更多的基础资源投资于绿色技术创新,并在长时间内保障资金供给。此外,规模大的企业也更容易获得来自外部的资金等资源,从而扩大研发规模,因此规模大的企业的绿色技术创新持续性也更强。资产收益率(Roa)的系数为27.7073,且在1%水平上正向显著,说明资本回报率对绿色技术创新持续性有显著正向影响。资产带来的回报率越高,企业经营状况更稳定,倾向于保障长期发展。同时,内源资金的充足也有利于对绿色技术创新投资,从而提高绿色技术创新的持续性。

(二)稳健性检验

基准回归结果验证了本文研究假设一,为保证上述回归结果的稳健性,本文通过工具变量法、倾向性匹配和更改时间窗口等方法进行稳健性检验。

1.工具变量法

ESG评级的分歧会减低绿色技术创新的持续性,而降低的绿色技术创新持续性也会带来更差的ESG表现,有可能在信息的不对称下加剧评级上的差距。ESG评级分歧与绿色技术创新持续性之间可能存在逆向影响,故本文采取工具变量法缓解该问题。参照曾宇飞等[15]使用同行业同省份ESG评级分歧平均值作为工具变量。检验结果显示,基准回归结果具有稳健性。

2.倾向性匹配回归分析

为缓解样本特征差异产生的内生性问题对基准回归结果的影响,本文采用倾向得分匹配强化结论。第一,将样本根据企业的ESG评级分歧均值划分,把高分歧组作为处理组,低分歧组作为对照组。第二,将基准回归中所有控制变量作为协变量,采用近邻匹配后再次回归。结果显示ESG评级分歧系数依然显著为负,结果未变。

3.更改样本时间窗口

参考李季鹏和李叶[21],2016年8月,中国人民银行联合七部委发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,并提出我国环境信息披露的“三步走”策略,要求2020年所有上市公司强制披露环境信息。此外生冲击可能会使企业自主披露更多的ESG信息,缓解ESG评级上的分歧,从而对结果造成影响,因此,本文选择了2017—2022年的数据重新进行回归。结果显示,ESG评级分歧依然对绿色技术创新持续性起到抑制作用。

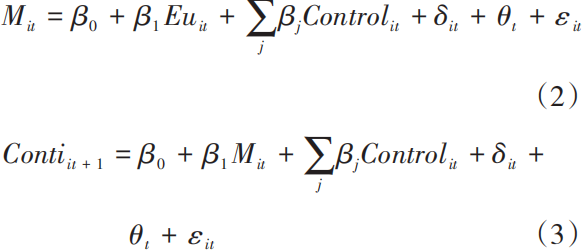

(三)机制检验

为检验前文提出的机制,本文使用两步法检验[22],且为了使检验更具可信度,增加了机制变量对被解释变量的回归。机制效应检验模型如式(2)(3)所示。

其中Mit为前文所示的机制变量,其他不变。机制变量中,管理层短视(Short):参照田利辉和王可第[23]的研究,采用下一年的研发投入与本年研发投入的差值与总资产比值来表示,该值越小,管理层短视程度越高。融资约束(Fc):采用FC指数衡量,该值越大,企业的融资约束问题越严重。

1.管理层短视

机制检验结果显示,ESG评级分歧对管理层短视的回归中,ESG评级分歧变量系数为-0.0002,在10%的显著性水平上为负,这表明ESG评级的分歧程度越大,管理层的短视行为就越严重。如前文所述,ESG评级的分歧向管理层传递了负面信号,进而给他们带来了财务和声誉上的双重压力。为了应对这些压力,管理层倾向于采取更具短期效益的策略,而忽视了企业的长期发展,从而加剧了其短视行为。具体而言,ESG评级的分歧会对管理层的收入构成压力,同时,在管理层任期内,ESG评级的分歧也会对其声誉产生不利影响,进而阻碍其未来的职业发展。因此,管理层在任期内有强烈的动机从各个方面提升ESG表现,以满足不同评级机构对ESG表现的多样化要求。然而,绿色技术的创新需要长时间的投入,这与管理层短期内迅速提升ESG表现的愿望相悖,因此管理层可能会减少相关投入,从而表现出短视行为。

管理层短视对绿色技术创新持续性的回归中,管理层短视变量系数为485.8814,在1%的显著性水平上为正,这表明管理层的长远眼光对绿色技术创新持续性至关重要。一方面,管理层的长远眼光关注企业的社会形象,从而持续性进行绿色技术创新以提升企业声誉。根据组织合法性理论,企业符合现有的价值观或标准被认为是可被接纳的,有益于企业经营活动开展。企业获取组织合法性的重要方式之一就是积极履行社会责任,进行持续性绿色技术创新来符合绿色发展的要求,这有利于和利益相关者建立有益联系,从而为企业长久生存奠定基础。另一方面,管理层长远眼光促使企业持续不断寻求技术突破,以赢得市场竞争优势,从而确保绿色技术创新持续性。眼光长远的管理层能够敏锐地捕捉到市场未来的发展趋势和消费者需求的变化。在绿色发展日益受到重视的今天,管理层预见到消费者对于绿色产品的偏好提高,市场总体对环保、节能等绿色产品的需求将持续增长。同时,技术创新具有先发者优势,确保企业能够利用绿色技术创新保障竞争优势。因此,具有长远目光的管理层会主动推动企业加大在绿色技术领域的研发投入,持续寻求技术突破,以满足市场的未来需求并保障竞争地位。

以上结果共同表明,ESG评级的分歧加剧了管理层的短视行为,进而降低了绿色技术创新的持续性,证明了研究假设H2。为了迅速缓解ESG评级分歧带来的压力,管理层可能会考虑削减研发投入。然而,研发投入是保障绿色技术创新持续性的关键因素,管理层短视行为将直接削弱企业在绿色技术领域的创新能力和长期竞争力。

2.融资约束

机制检验结果显示,ESG评级分歧对融资约束的回归中,ESG评级分歧变量系数为0.0096,在1%的显著性水平上为正,这表明ESG评级分歧的增大直接导致企业面临的融资约束加剧。企业融资通常依赖外部和内部两个渠道,而ESG评级分歧在这两个方面都对资金获取产生了显著的抑制作用。从企业内部来看,ESG评级分歧被视为负面信息,容易吸引媒体的广泛关注,从而进一步放大了这种负面效应。ESG分歧不仅反映出企业内部管理的潜在混乱,还在销售市场上产生了不良影响,损害了企业的声誉,导致消费者对产品的偏好降低,进而影响了企业的销售收入,减少了内源性资金来源。从外部融资的角度来看,ESG评级的分歧使得资金持有者在评估企业价值时面临更大的不确定性。出于对风险的厌恶,投资者往往会提高所要求的资金溢价,从而增加了企业的融资成本。投资者还可能会选择将资金投向其他ESG评级更为明确、风险更低的企业,导致企业融资渠道减少。

ESG评级分歧对融资约束的回归中,ESG评级分歧变量系数为-10.7667,在1%的显著性水平上为负,证实了融资约束对绿色技术创新持续性的不利影响。绿色技术创新因其投资回报的长期性,且具有知识和环境的双重外部性,本身就伴随着较大的风险。一方面,在融资约束较高的背景下,企业为了优先保障生存,往往更倾向于作出将有限的资金用于短期生产经营活动的决策,而非将资金投入到不确定性更强的绿色技术创新活动中。这种融资约束下的风险规避行为无疑削弱了绿色技术创新的持续性。另一方面,融资约束严重的企业在面对政府强制环保要求时,可能更倾向于通过对已造成的污染进行治理来满足环保要求,而非通过绿色技术创新提高能源效率和减少污染排放。这是因为污染治理方式通常可以依赖可靠稳定的技术,确保短期内减少污染,这种倾向进一步加剧了绿色技术创新持续性的下降。

以上结果表明,ESG分歧通过加剧融资约束降低绿色技术创新的持续性,证明了研究假设H3。ESG评级分歧增加内部资金压力和外部融资成本,并减少融资渠道加大了企业面对的融资约束,企业为规避风险减少开支,进而弱化了绿色技术创新的持续性。

(四)异质性检验

为进一步分析企业不同特征和所属地区差异下的影响,将样本分为是否重点监控企业及所处地区环境规制强弱进行异质性分析,为建立差异化绿色技术创新持续性政策提供参考。

1.重污染企业

国家重点监控企业因污染物排放量大,对环境污染严重而被环保总局重点监测,定期检查并公布其排污信息,也可以称之为重污染企业。重污染企业受到更为严格标准的要求,为了满足排放标准,往往会偏向用绿色技术创新来降低企业面临的长期成本,在绿色技术创新持续性方面表现更好。面对ESG评级分歧带来的负面影响,由于绿色技术创新水平的降低会导致企业合规成本大幅增加,所以管理层不会减少对于绿色技术创新的投资。而在非重污染企业中,绿色技术创新带来的成本降低效应远没有在重污染企业中明显,管理层的短视效应依然存在。基于以上分析,本文假设在重污染企业中,ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的抑制作用不明显,在非重污染企业组中依然显著。本文将重污染企业和非重污染企业分别用模型(1)进行回归,以检验在两类不同企业中,ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响有何不同。检验结果表明,重污染企业组中,ESG评级分歧变量的系数不显著;非重污染企业组中,ESG评级分歧的系数为-1.0099,在5%水平上显著为负。可以得知,ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的抑制作用仅在非重污染企业组中显著,前文提出的假设成立。一方面,非重污染企业存在ESG分歧时,面对的市场压力和财务压力相对环境压力更大,缺乏足够的动力去投资绿色技术创新来解决环境压力。尤其是当ESG分歧涉及环境表现部分较小时,加剧了管理层对绿色技术创新的忽视。另一方面,非重污染企业其前期的绿色技术创新积累较为薄弱,也缺乏足够的技术支持和知识储备,导致在ESG分歧造成融资约束时大幅减少绿色技术创新产出,抑制绿色技术创新持续性。

2.环境规制

为实现经济和环境协调发展,政府根据各地区经济发展水平和环境承载能力不同制定差异化环境规制政策。不同环境规制强度下,企业对绿色技术创新的选择不同,而所处地区相同的企业在同一环境规制下因技术扩散和同群效应有着更多相似行为,造成ESG评级分歧对绿色技术创新持续性影响有不同环境规制强度下的异质性。一方面,从技术扩散角度来说,环境规制较强地区,政府往往也会为企业制定相关激励措施,鼓励企业进行绿色技术创新,降低了企业面临的成本和风险,其绿色技术创新持续性更强。同时,绿色创新企业在空间上的聚集形成了良好的绿色技术扩散环境,新技术能被其他企业迅速学习以不断激发绿色技术创新。因此,面对ESG评级分歧,在优异的绿色技术创新环境下,企业依然能保持绿色技术创新持续性。另一方面,基于同群效应,企业在进行决策时也会模仿同一地区其他企业行为。在环境规制较高的企业,通过绿色技术创新实现降本增效的成功案例更多,其他企业在模仿下形成对绿色技术创新不断推动的作用,降低ESG评级分歧的负面影响。鉴于以上分析,本文认为在高环境规制下,企业ESG分歧对绿色技术创新持续性的抑制作用不显著,弱环境规制组中基准回归结果不变。借鉴彭星等[24]的研究,使用地区排污费和生产总值的比值作为环境规制强度的衡量,该值越高,环境规制强度越大,并将样本按环境规制强度中位数分为强环境规制和弱环境规制两组分别用模型(1)回归。结果显示,强环境规制组中,ESG评级分歧系数不显著;弱环境规制组中ESG评级分歧系数为-1.6139,在5%水平上负向显著。可知,ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的抑制作用仅在弱环境规制地区组中显著,验证了前述提出的猜想。

六、结论、建议与展望

(一)研究结论

明晰ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响有助于促进规范ESG评级标准的制定,并为提高绿色技术创新持续性,促进绿色发展提供参考。本文基于2007—2022年中国A股上市公司企业数据,理论分析并实证检验了ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响,管理层短视和融资约束的作用机制,并基于企业特征和所处环境做出异质性检验,得出了以下主要研究结论:

1.ESG评级分析显著抑制了企业绿色技术创新持续性,经过多种稳健性检验后结果不变。样本中,企业规模和资产收益率均能显著促进绿色技术创新持续性,弱化ESG评级分歧的负面作用。

2.增大管理层短视和提高融资约束是ESG评级分歧降低绿色技术创新持续性的路径。绿色技术创新持续性有赖于管理层长远目光和充足资金,而ESG分歧强化了管理层短期倾向并带来了财务压力。

3.ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的抑制作用在企业层面和所处地区层面具有异质性。ESG评级分歧的抑制作用仅在非重污染企业及所处地区环境规制较弱地区中显著。

(二)对策建议

基于上述研究结论,为提高绿色技术创新持续性,保障企业绿色转型及可持续发展,本文提出如下对策建议:

1.加快构建中国ESG评级体系,减少ESG评级分歧。推动构建符合中国特色的ESG评级体系,加强国际合作与本土化结合,提升中国ESG评级国际认可度。政府及监管机构应推动制定统一的信息披露标准和指南,确保ESG数据的可比性和一致性,同时建立多元化数据采集渠道,结合量化与定性分析,提高ESG评级的准确性和客观性,为市场提供精准的决策依据。

2.企业应建立合理的激励政策,促使管理层着眼于长期发展。将长期发展目标量化为明确可行的要求纳入管理层绩效考核体系,并设置相应的激励机制,引导企业管理层平衡短期利益与长期目标,推动企业持续性进行绿色技术创新。

3.针对企业及地域特性,实施差异化的绿色技术创新激励策略。对于国家重点监控企业,密切关注其资金链状况,通过提供税收优惠、资金补贴等优惠政策,缓解其绿色技术创新资金压力;对于非重点监控企业,应更注重设计合理的激励机制,增强其持续进行绿色技术创新的意愿与动力。在环境规制严格的地区,政府应搭建绿色技术创新大数据共享平台,促进企业间的协同创新与技术扩散,推动区域发展绿色转型。

(三)研究展望

本文的研究还有部分不足:一是在探讨ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的影响时,尽管对机制已有一定讨论,但可能还存在其他途径未曾发掘。未来的研究可从信息传递等角度出发,探讨信息在其中起到的机制或调节作用。二是在异质性检验中,发现ESG评级分歧对绿色技术创新持续性的抑制效应在重污染企业和环境规制较强地区企业中不显著,原因可能是此类企业本身在绿色技术创新水平上较强,能保障持续性绿色技术创新产出。未来可将研究范围限定在高绿色技术创新水平企业中,找寻ESG评级分歧可能的其他影响。

参考文献:

[1]邱铌.ESG评级分歧的生成机理与治理方略[J/OL].四川师范大学学报(社会科学版),1-8[2024-11-10].https://doi.org/10.13734/j.cnki.1000-5315.2024.0420.

[2]HU K,LI X,LI Z.Effect of ESG Rating Disagreement on Stock Price Informativeness:Empirical Evidence from China's Capital Market[J].International Review of Financial Analysis,2024,96:103651.

[3]WANG H,JIAO S,GE C,et al.Corporate ESG Rating Divergence and Excess Stock Returns[J].Energy Economics,2024,129:107276.

[4]李晓艳,梁日新,吴秋生.ESG评级如何影响企业投融资期限错配?——基于ESG不确定性的视角[J/OL].南开管理评论,1-44[2024-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.

20240522.1839.002.html.

[5]LI L,ZHANG D,LI R.ESG Rating Disagreement and Corporate Innovation:Evidence from China[J].Finance Research Letters,2024,62:105096.

[6]ZHOU J,LEI X,YU J.ESG Rating Divergence and Corporate Green Innovation[J].Business Strategy and the Environment,2024,33(4):2911-2930.

[7]赵曦,罗庆凤.多元环境规制对绿色技术创新的影响[J/OL].改革,1-19[2024-11-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1012.F.20241106.1632.002.html.

[8]周肖肖,贾梦雨,赵鑫.绿色金融助推企业绿色技术创新的演化博弈动态分析和实证研究[J].中国工业经济,2023(6):43-61.

[9]郭俊杰,方颖,郭晔.环境规制、短期失败容忍与企业绿色创新——来自绿色信贷政策实践的证据[J].经济研究,2024,59(3):112-129.

[10]姜富伟,张杉,丁慧,等.董事会性别多元化、绿色技术创新与企业绿色转型[J/OL].金融评论,2024(2):75-96+156-157[2024-11-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5865.F.

20240723.1435.018.html.

[11]陈超凡,李文博,关成华.可持续评价与企业绿色创新——来自中国A股上市公司ESG表现的经验证据[J].北京师范大学学报(社会科学版),2024(5):104-115.

[12]高智林,谭文浩.企业数字化转型会促进绿色技术创新吗?——基于文本分析方法的经验证据[J].财经论丛,2024(1):79-91.

[13]韩玲,景昕.投资者关注、ESG信息披露与企业绿色技术创新[J].经济问题,2024(6):115-122.

[14]董聪,董秀成,蒋庆哲,等.ESG评级分歧对上市公司绿色创新的影响及作用机制[J/OL].中国人口·资源与环境,2024(8):103-113[2024-11-11].http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1196.N.20241015.1630.022.html.

[15]曾宇飞洋,王一凡,吴宗法.ESG评级分歧与企业绿色创新——来自中国A股上市公司的经验证据[J/OL].软科学,1-11[2024-11-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.2024

0715.1414.004.html.

[16]张学慧,穆国英,韩飞,等.ESG分歧对企业绿色创新的影响——基于公司治理与外部融资视角[J].科学管理研究,2024,42(5):98-107.

[17]甄玉晗,孙文祥.ESG评级分歧与企业绿色创新[J/OL].科技进步与对策,1-11[2024-11-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20240626.1054.010.html.

[18]毛其淋,王玥清.ESG的就业效应研究:来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2023,58(7):86-103.

[19]CHRISTENSEN D M,SERAFEIM G,SIKOCHI A.Why is Corporate Virtue in the Eye of the Beholder?The Case of ESG ratings[J].The Accounting Review,2022,97(1):147-175.

[20]侯林岐,蔡书凯,马卫刚,等.政府绿色采购如何提升企业绿色创新持续性[J/OL].科技进步与对策,1-11[2024-11-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3. 20240723.1052.008.html.

[21]李季鹏,李叶.ESG评级分歧对企业绿色创新效率的影响研究[J].工业技术经济,2024,43(10):119-128.

[22]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[23]田利辉,王可第.“罪魁祸首”还是“替罪羊”?——中国式融资融券与管理层短视[J].经济评论,2019(1):106-120.

[24]彭星,李斌.不同类型环境规制下中国工业绿色转型问题研究[J].财经研究,2016,42(7):134-144.

作者简介:刘建国(1976—),男,甘肃庆阳人,博士,兰州财经大学经济学院院长、教授、硕士研究生导师,研究方向为人口与经济、生态经济与创新经济;李欣洋(1999—),女,山西长治人,兰州财经大学经济学院硕士研究生。

本文章仅供学习交流,为便于阅读,已省去原文中图表等部分,如需学术引用,请以其发表期刊全文为准。版权归原作者、原发单位、原发期刊所有。如对我们发布的内容有异议,请与我们联系,我们会及时修改、删除。

欢迎转载,转载请注明出处。